– HOT –

注目記事

重度訪問介護の利用時間に決まりはあるの?短時間はNG?—体験談— 重度訪問介護で1、2時間の見守りをお願いしたら、うけてもらえる事業所がありませんでした・・。 夫婦二人暮らし。夫が難病になり在宅介護生活を送っています。 難病と診断されて数カ月後、夫は病状が進み、私が買い物で外出する間など、一人になってしまうことを不安に思うようになりました。 私は夫が一人になる時間をつくらないように、外出する少しの時間だけヘルパーさんに見守りで入ってもらいたいと思ったんですが、介護保険のサービスでは“見守り“でヘルパーさんに入ってもらうことができないということでした。 それで、障害福祉の制度を使い、重度訪問介護でそういったサポートをお願いすることになりました。 最初は家に長時間人がいるのが嫌だったので、「2~3時間入ってほしい」と依頼しましたが、なかなかOKしてくれる事業所が見つからず、なんでダメなんだろ?と・・。 断わられるばかりで、しばらく“見守り”のいない日が続いてしまいました。 後かから知ったのですが、重度訪問介護は介護保険では不足する“長時間・連続支援”を補うための制度なので、短時間対応をされていない介護事業所が多いそうです。 事業所として採算が合わない、ヘルパーさんも長時間勤務を希望する方がほとんどなので、7、8時間を希望する方が優先されるそうです。 介護に関わる制度は介護保険サービスと障害福祉の重度訪問介護がありけっこう複雑。教えてくれる人もいなかった(そもそも何を聞いていいのか分からない)ので、その都度経験しながら理解していったのですが、制度のことはできるだけ知っておいたほうがいいですね。介護度が増した時の対策がとりやすくなると思います。 ■重度訪問介護の「時間数(支給量)」は、全国一律の基準時間があるわけではなく、地域での取り組みにより決められています。 1. 決め方の流れ 申請者の障害の程度・生活状況を調査 医師意見書や患者への聞き取り・訪問調査で必要な介護を見定めます。 市区町村の審査会で審議 常時介護の必要性(寝たきり・呼吸器管理・意思伝達 困難など)を踏まえ、「1日何時間、週何時間」といった支給量が決定されます。 サービス等利用計画で具体的な利用時間を調整 相談支援専門員と事業所が、実際にどの時間帯に入ってもらうかを当事者や家族と相談して決めていきます。 2. 実際の時間数の目安 1日数時間から24時間フルサポートまで。 寝たきりで家族も不在なら「1日16〜24時間」支給されるケースもあります。 部分的な介助(外出や夜間のみなど)の場合は「1日1〜3時間程度」の支給もあり得ます。 重度訪問介護は〇時間から、と最低時間を決めている地域もあります。 重度障害で常時介護が必要な人は 24時間連続の重度訪問介護が認められることが多いです。 3. ポイント 「下限(最低時間数)」は制度上は決まっていません。ただし、最低時間数を決めている地域もあります。事業所が最低時間数を決めている場合もあるので、短時間での訪問は受けてもらえないケースも多くあります。 長時間介護にまだ抵抗があるという場合、短時間での見守り介護お試しを期間限定で提案するなど、相談員をとおしながら事業所の条件と歩み寄ることで見守り介護を頼めることもあります。 「介護保険優先の原則」があるため、介護保険で代替できない部分に限って重度訪問介護が支給されます。介護保険サービスは介護保険制度、重度訪問サービスは障害福祉なので、別の制度であることを理解しておきましょう。 ★あなたの体験談を記事にして伝えませんか? 当事者を含め、介護に関わる人の気づきになることで、自分らしい介護生活を送るための活動につながります。 ★体験談入力フォーム https://forms.gle/S7w4BJJ991FpY8sQ8 ★他の「365日介護日和・重度訪問介護」の記事 介護保険サービスを使い切っていないと重度訪問介護は認められない?-yukoさん

重度訪問介護の利用時間に決まりはあるの?短時間はNG?—体験談— 重度訪問介護で1、2時間の見守りをお願いしたら、うけてもらえる事業所がありませんでした・・。 夫婦二人暮らし。夫が難病になり在宅介護生活を送っています。 難病と診断されて数カ月後、夫は病状が進み、私が買い物で外出する間など、一人になってしまうことを不安に思うようになりました。 私は夫が一人になる時間をつくらないように、外出する少しの時間だけヘルパーさんに見守りで入ってもらいたいと思ったんですが、介護保険のサービスでは“見守り“でヘルパーさんに入ってもらうことができないということでした。 それで、障害福祉の制度を使い、重度訪問介護でそういったサポートをお願いすることになりました。 最初は家に長時間人がいるのが嫌だったので、「2~3時間入ってほしい」と依頼しましたが、なかなかOKしてくれる事業所が見つからず、なんでダメなんだろ?と・・。 断わられるばかりで、しばらく“見守り”のいない日が続いてしまいました。 後かから知ったのですが、重度訪問介護は介護保険では不足する“長時間・連続支援”を補うための制度なので、短時間対応をされていない介護事業所が多いそうです。 事業所として採算が合わない、ヘルパーさんも長時間勤務を希望する方がほとんどなので、7、8時間を希望する方が優先されるそうです。 介護に関わる制度は介護保険サービスと障害福祉の重度訪問介護がありけっこう複雑。教えてくれる人もいなかった(そもそも何を聞いていいのか分からない)ので、その都度経験しながら理解していったのですが、制度のことはできるだけ知っておいたほうがいいですね。介護度が増した時の対策がとりやすくなると思います。 ■重度訪問介護の「時間数(支給量)」は、全国一律の基準時間があるわけではなく、地域での取り組みにより決められています。 1. 決め方の流れ 申請者の障害の程度・生活状況を調査 医師意見書や患者への聞き取り・訪問調査で必要な介護を見定めます。 市区町村の審査会で審議 常時介護の必要性(寝たきり・呼吸器管理・意思伝達 困難など)を踏まえ、「1日何時間、週何時間」といった支給量が決定されます。 サービス等利用計画で具体的な利用時間を調整 相談支援専門員と事業所が、実際にどの時間帯に入ってもらうかを当事者や家族と相談して決めていきます。 2. 実際の時間数の目安 1日数時間から24時間フルサポートまで。 寝たきりで家族も不在なら「1日16〜24時間」支給されるケースもあります。 部分的な介助(外出や夜間のみなど)の場合は「1日1〜3時間程度」の支給もあり得ます。 重度訪問介護は〇時間から、と最低時間を決めている地域もあります。 重度障害で常時介護が必要な人は 24時間連続の重度訪問介護が認められることが多いです。 3. ポイント 「下限(最低時間数)」は制度上は決まっていません。ただし、最低時間数を決めている地域もあります。事業所が最低時間数を決めている場合もあるので、短時間での訪問は受けてもらえないケースも多くあります。 長時間介護にまだ抵抗があるという場合、短時間での見守り介護お試しを期間限定で提案するなど、相談員をとおしながら事業所の条件と歩み寄ることで見守り介護を頼めることもあります。 「介護保険優先の原則」があるため、介護保険で代替できない部分に限って重度訪問介護が支給されます。介護保険サービスは介護保険制度、重度訪問サービスは障害福祉なので、別の制度であることを理解しておきましょう。 ★あなたの体験談を記事にして伝えませんか? 当事者を含め、介護に関わる人の気づきになることで、自分らしい介護生活を送るための活動につながります。 ★体験談入力フォーム https://forms.gle/S7w4BJJ991FpY8sQ8 ★他の「365日介護日和・重度訪問介護」の記事 介護保険サービスを使い切っていないと重度訪問介護は認められない?-yukoさん 介護保険サービスを使い切っていないと重度訪問介護はうけられない?—-体験談—– 役所からは「介護保険サービスを使い切っていないと難しい」と言われて・・。 当時、足はしっかりしていたので手引き歩行で歩けていましたが、構音障害、首下がり、肩は全廃。いよいよ手指の動きが悪くなり日中一人で過ごせなくなったので重度訪問介護の申請をしましたが、役所から「介護保険を使い切らないと認められない」と伝えられました。 私は足が動くので、介護保険のヘルパーさんのモーニングケアと介護ベッド以外に必要な福祉用具がなく、使っていた介護保険サービスは36217単位中30613単位でした。約5600単位余っていたんです。 気持ちを伝えて事例を調べ、ケアマネが根気よく訴えてくれた! 当初、ケアマネも「使い切らないと認められない」という役所の説明を鵜呑みにしていましたが、私から近隣の市では認められている事例があること、希望する生活のビジョンがあることを話し、介護保険サービスを生業にしてきたベテランのケアマネが、一から重度訪問介護の制度を勉強してくれました。 夫が仕事で日中いないこと、メガネが落ちても、涎が垂れても、呼吸しづらい向きに首が落ちても、吸引ができず窒息しそうになっても、細切れに来る介護保険サービスでは補えないことがあること、「見守り」が居なければ死に関わることを役所に何度も足を運び説得してくださり、278時間を取得できました。私の住む市で初めて認められたケースでした。 重度訪問介護制度をもっと理解してほしい。 余談ですが、先日この話をケアマネと振り返ったのですが、重訪の制度を役所の担当の方とも泣きながら勉強してくれていたそうです。ですが、やっと理解を示してくれる担当ができたと思っても、役所の担当は数ヶ月ごとに変わるのでまた一から説明し直しだったそうです。 新たな担当者に引継ぎをする際、自分より先輩だったりすると、重度訪問介護のことを知らなくても、先輩に対して恐れ多くて説明できなかったのか。 それとも人に説明できるほど解っていなかったのかは分かりませんが、引き継ぎができていない様子でした。 役所内でも重訪の制度を知らない人は多く、なぜ介護保険サービスだけでは暮らせないのかを理解できていない人が多いと感じました。学ぶ仕組みをつくってほしいですね。 私たちは、ただ天井を見つめ息をしているだけではないことを知って欲しいです。 ※自薦ヘルパー:介護を受ける人が自らヘルパーを見つけ、自分専属のヘルパーとして入ってもらう仕組み。 詳細は別記事で紹介します。 ■重度訪問介護制度とは? 病気の進行や事故、高齢により介護保険サービス以外のサポートが必要となった時、重度訪問介護という支援があります。 重い障害のある人が自宅で療養生活を送ることができるようにサポートする事業で、障害福祉サービスの一つです。ヘルパーさんは最高24時間という長時間、介護が必要な人に寄り添い、ケアを行い、心身の自立を支えます。生活のパートナーと言うべき存在となるため、お互いの信頼関係を築くことで、介護を受ける人が自分の望みにより近い生活を実現させることができます。 介護保険サービスだけでは日々の介護が足りないといったときに利用できる心強い支援です。 Q.どんな人が対象ですか? A.障害支援区分4以上などの条件にもとづき、市区町村が認定した人です。 対象者は、次に当てはまる人です。 ① 障害支援区分が区分4以上 ※障害支援区分とは、どのくらいの支援が必要かを市区町村が認定するもので、区分1から区分6がある ② 二肢(両手足4か所のうち2か所)以上に麻痺等がある 障害支援区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されている ③ 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上 ※②③のどちらかにあてはまることが条件 厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000150449.pdf Q.どんな制度ですか?介護保険や障害福祉サービスの訪問介護との違いは何ですか? A.在宅時や外出時の介護を総合的に利用できる制度です。 介護保険や他の障害福祉サービスの訪問は、ケアプランなどにそって、決まった時間に食事やトイレといった決まった内容の介護を受けるサービスです。 重度訪問介護は、決まった内容だけでなく、日常生活のさまざまな場面で、ヘルパーの介助を得ることができます。8時間を超える長時間ヘルパーが滞在するので、自分の希望やそのときの体調に合わせて食事やトイレができるなど、個人にあわせた柔軟な支援が特徴です。それができるのは、他の訪問による介護と違って、「見守り」が認められているからです。 スポーツ観戦やコンサート、友人とのお茶などの外出も、社会参加のためとして認められています。 また、重度訪問介護は重度障害のある方(認定者)が対象となるため、介護保険のような年齢の制限はありません。 ※18歳未満の障害児は、重度訪問介護の対象外になります。 【自宅】 入浴、排せつ、食事等の介護 調理、洗濯、掃除等の家事 生活等に関する相談や助言 その他の生活全般にわたる援助 【外出時】 移動中の介護 【入院・入所時】意思疎通の支援その他の支援 日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援 厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000150449.pdf Q.介護保険と併用できるの? A.介護保険の利用が優先ですが、市区町村からの認定を受ければ、障害福祉サービスとの併用ができます。 介護保険サービスの区分支給限度額を使い切っていて介護保険サービスを増やせない場合は、重度訪問介護を併用できます。 市区町村によっては、「単身者のためのサービス」としているところがあるようですが、同居家族が高齢だったり、日中仕事で家にいなかったりする場合は介護者が必要です。市区町村に、重度訪問介護の必要性を伝えて時間数を確保していくことで家族負担の軽減、また独居での自宅介護生活を実現させている方が増えています。 ※上記は、主に肢体不自由の方に向けての説明です。 ★あなたの体験談を記事にして伝えませんか? 当事者を含め、介護に関わる人の気づきになることで、自分らしい介護生活を送るための活動につながります。 ★体験談入力フォーム https://forms.gle/S7w4BJJ991FpY8sQ8

介護保険サービスを使い切っていないと重度訪問介護はうけられない?—-体験談—– 役所からは「介護保険サービスを使い切っていないと難しい」と言われて・・。 当時、足はしっかりしていたので手引き歩行で歩けていましたが、構音障害、首下がり、肩は全廃。いよいよ手指の動きが悪くなり日中一人で過ごせなくなったので重度訪問介護の申請をしましたが、役所から「介護保険を使い切らないと認められない」と伝えられました。 私は足が動くので、介護保険のヘルパーさんのモーニングケアと介護ベッド以外に必要な福祉用具がなく、使っていた介護保険サービスは36217単位中30613単位でした。約5600単位余っていたんです。 気持ちを伝えて事例を調べ、ケアマネが根気よく訴えてくれた! 当初、ケアマネも「使い切らないと認められない」という役所の説明を鵜呑みにしていましたが、私から近隣の市では認められている事例があること、希望する生活のビジョンがあることを話し、介護保険サービスを生業にしてきたベテランのケアマネが、一から重度訪問介護の制度を勉強してくれました。 夫が仕事で日中いないこと、メガネが落ちても、涎が垂れても、呼吸しづらい向きに首が落ちても、吸引ができず窒息しそうになっても、細切れに来る介護保険サービスでは補えないことがあること、「見守り」が居なければ死に関わることを役所に何度も足を運び説得してくださり、278時間を取得できました。私の住む市で初めて認められたケースでした。 重度訪問介護制度をもっと理解してほしい。 余談ですが、先日この話をケアマネと振り返ったのですが、重訪の制度を役所の担当の方とも泣きながら勉強してくれていたそうです。ですが、やっと理解を示してくれる担当ができたと思っても、役所の担当は数ヶ月ごとに変わるのでまた一から説明し直しだったそうです。 新たな担当者に引継ぎをする際、自分より先輩だったりすると、重度訪問介護のことを知らなくても、先輩に対して恐れ多くて説明できなかったのか。 それとも人に説明できるほど解っていなかったのかは分かりませんが、引き継ぎができていない様子でした。 役所内でも重訪の制度を知らない人は多く、なぜ介護保険サービスだけでは暮らせないのかを理解できていない人が多いと感じました。学ぶ仕組みをつくってほしいですね。 私たちは、ただ天井を見つめ息をしているだけではないことを知って欲しいです。 ※自薦ヘルパー:介護を受ける人が自らヘルパーを見つけ、自分専属のヘルパーとして入ってもらう仕組み。 詳細は別記事で紹介します。 ■重度訪問介護制度とは? 病気の進行や事故、高齢により介護保険サービス以外のサポートが必要となった時、重度訪問介護という支援があります。 重い障害のある人が自宅で療養生活を送ることができるようにサポートする事業で、障害福祉サービスの一つです。ヘルパーさんは最高24時間という長時間、介護が必要な人に寄り添い、ケアを行い、心身の自立を支えます。生活のパートナーと言うべき存在となるため、お互いの信頼関係を築くことで、介護を受ける人が自分の望みにより近い生活を実現させることができます。 介護保険サービスだけでは日々の介護が足りないといったときに利用できる心強い支援です。 Q.どんな人が対象ですか? A.障害支援区分4以上などの条件にもとづき、市区町村が認定した人です。 対象者は、次に当てはまる人です。 ① 障害支援区分が区分4以上 ※障害支援区分とは、どのくらいの支援が必要かを市区町村が認定するもので、区分1から区分6がある ② 二肢(両手足4か所のうち2か所)以上に麻痺等がある 障害支援区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されている ③ 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上 ※②③のどちらかにあてはまることが条件 厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000150449.pdf Q.どんな制度ですか?介護保険や障害福祉サービスの訪問介護との違いは何ですか? A.在宅時や外出時の介護を総合的に利用できる制度です。 介護保険や他の障害福祉サービスの訪問は、ケアプランなどにそって、決まった時間に食事やトイレといった決まった内容の介護を受けるサービスです。 重度訪問介護は、決まった内容だけでなく、日常生活のさまざまな場面で、ヘルパーの介助を得ることができます。8時間を超える長時間ヘルパーが滞在するので、自分の希望やそのときの体調に合わせて食事やトイレができるなど、個人にあわせた柔軟な支援が特徴です。それができるのは、他の訪問による介護と違って、「見守り」が認められているからです。 スポーツ観戦やコンサート、友人とのお茶などの外出も、社会参加のためとして認められています。 また、重度訪問介護は重度障害のある方(認定者)が対象となるため、介護保険のような年齢の制限はありません。 ※18歳未満の障害児は、重度訪問介護の対象外になります。 【自宅】 入浴、排せつ、食事等の介護 調理、洗濯、掃除等の家事 生活等に関する相談や助言 その他の生活全般にわたる援助 【外出時】 移動中の介護 【入院・入所時】意思疎通の支援その他の支援 日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援 厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000150449.pdf Q.介護保険と併用できるの? A.介護保険の利用が優先ですが、市区町村からの認定を受ければ、障害福祉サービスとの併用ができます。 介護保険サービスの区分支給限度額を使い切っていて介護保険サービスを増やせない場合は、重度訪問介護を併用できます。 市区町村によっては、「単身者のためのサービス」としているところがあるようですが、同居家族が高齢だったり、日中仕事で家にいなかったりする場合は介護者が必要です。市区町村に、重度訪問介護の必要性を伝えて時間数を確保していくことで家族負担の軽減、また独居での自宅介護生活を実現させている方が増えています。 ※上記は、主に肢体不自由の方に向けての説明です。 ★あなたの体験談を記事にして伝えませんか? 当事者を含め、介護に関わる人の気づきになることで、自分らしい介護生活を送るための活動につながります。 ★体験談入力フォーム https://forms.gle/S7w4BJJ991FpY8sQ8 世界でただ一つのウェアラブルスイッチ ニューロノード INTERVIEW脳からの微細なサインをキャッチするニューロノード。コミュニケーション補装具としても期待! 病気や障がいにより、コミュニケーションが難しくなった方のサポート機器として注目されるニューロノード。開発したControl Bionics日本支社ディレクターとしてニューロノードの普及に努めている清原さんにお話を伺いました。 ニューロノードはどんなことに使う福祉機器ですか? 佐藤:Control Bionics社が独自に開発した福祉機器、ニューロノードは微細な動きや筋電をキャッチすることができるとのことですが、どのような状態の方が使うために開発され、どんな特徴があるのでしょう? 清原さん:ニューロノードは、病気や事故などで体を動かすことや話すこともできなくなってしまった方の意思を伝えるサポート機器として開発されました。筋肉内で発生する微弱な電流である筋電位を計測し、その推移から筋電図(EMG)を生成して装着した方の小さなシグナルを精緻に捉えることができるんです。ほんのわずかな動きや脳から送られる筋電をキャッチするので、コミュニケーションをとるのが困難な方、病気の進行など先々の状態に不安を感じている方がご利用いただくことで、生活の質を上げることができると思います。 佐藤:発話が困難になり、視線入力装置を使ってコミュニケーションをとっている方もいますが、そういう方にも必要なのでしょうか? 清原さん:視線入力はとても目が疲れるので、長時間続けるのは難しいですよね。それに、姿勢と頭の位置を固定していないと視線が定まらないので、座位を保っていなければなりません。負担がいっぱいです。そんな負担軽減のために、視線入力にニューロノードをスイッチとして使っている方がいます。文字を選ぶのは視線で、決定はスイッチ、という感じでね。 佐藤:手が動かなくてスイッチが使えない方にも使えますか? 清原さん:ニューロノードは顔の表情筋もキャッチできるし、体のいろいろな部分に装着することができるので、より反応を得ることができる部位を探して装着できます。だから、手で操作をしなければならないということはないんです。 佐藤:機能だけでなく使いやすさにも配慮して開発されたんですね。 気になるのは、それだけ性能がいいと、かえって誤反応とか、反応し過ぎるなんてことがあるのではないかと…。 清原さん:はい、それは調整することで支障なく使えます。一人ひとりの状態にあわせて利用される方、介助される方と一緒に調整を行っています。 ニューロノードは、EMG(筋電図)、EOG(眼電図)、空間モード(空間座標計測)の3種類の操作ができるので、使う方に合わせて選び、設定していきます。特別な知識は必要ありません。とても簡単にできる設定です。 使い方は簡単!ニューロノードでできる事が増えていく! 佐藤:実際に、ニューロノードはどのように使うのでしょう?使う人が準備しなくてはならないものはありますか? 清原さん:ニューロノードは、iPadでご利用していただくことをおすすめしています。iPadに元々搭載されているアクセシビリティ(※)を使えば、さらにいろんなことができるようになります。Windowsでも使えないことはないのですが、パソコンの性能やソフトなどが皆さんそれぞれで、ニューロノードを入れた際、不具合が起きた時の対処が難しいという状況があるんです。そのため、アフターフォローができるiPadでのご利用をおすすめしています。 ※アクセシビリティ…ユーザーの年齢、性別、身体的特徴、使用している機器の違いなどの影響をやわらげ誰でも同じような使い勝手にという意味。 https://www.apple.com/jp/accessibility/ 佐藤:皆さんiPadで利用されているんですね。iPadはパソコンを購入するよりも安く済むし、持ち運びにも便利ではありますね。 清原さん:私がフォローさせていただいている方は皆さん、iPadです。導入する時にiPadの購入をお願いしますが、中古のiPadが2、3万円で買えるようなので、そうやってできるだけ費用をかけないで利用されている方が多いですね。 いっぺんにできないことをすべて補うのではなく、ここはこれで補って、足りないところは他の方法で補っていく。一度に補いたいことを全てできるようにするとすごくお金がかかりますよね。でも、体調や病気の進行などで変えなければならないことも出てくる。そう考えると、必要性を感じることをその都度、補える機器やアプリを使って対応していくという考えがあってもいいのかなと。 佐藤:今、テクノロジーの発展はすごく早くなっているし、どんどん進化していますから、そういった考えで福祉用具を利用すると、より自分にあったものをちょうどいいタイミングで利用することができますね。 清原さんは何人くらい利用されている方をサポートされているのですか? 清原さん:去年の9月にスタートしたばかりなので、サポートをしている方は20人くらいです。オンラインでほぼ毎日サポート対応しています。 基本的な設定ができたら、その後はiPadとニューロノードを使って何ができるか、何をしようかと、ご利用されている方と話し合いながらいろいろトライしています。 リハビリに取り入れると、早い段階での調整、 改善が可能! 清原さん:ニューロノードは筋電をキャッチして、その時のデータを記録することができるので、リハビリにも活用できるんですよ。このことを、リハビリに関わる方にはぜひ知ってもらいたいです! 佐藤:リハビリにも!どんなふうにリハビリに活用できるのですか? 清原さん:例えば、足の筋力を保つリハビリを行っている患者さんの場合、足にニューロノードを貼り付けて筋電の数値を記録していきます。そうすると、日々の数値を比べたり、月ごとにその記録を見比べながらリハビリの内容を変える等、筋力の変化により早く気付けて対応することができるようになります。 佐藤:なるほど!数値がわかると、自分でも気をつけようって意識することができますね。 清原さん:ST(言語聴覚士)さんは、ニューロノードを喉の部分に貼り付けて、嚥下の動きを知ることができる点がいいと言っていました。数値で分かると、感覚とはまた違った評価ツールになるそうです。 佐藤:嚥下機能が落ちてきているご高齢の方のサポートにも効果的ですね。 意思伝達パネルを搭載。 コミュニケーションのサポート機能がさらに充実! 佐藤:使ってみたいという方は、どのような手続きをすればいいのでしょう。条件などありますか? 清原さん:まずは、3万円で一か月レンタルしてお試ししてもらい、必要だと思えたら役所へ申請を出してもらっています。障害者総合支援法の「日常生活用具の給付又は貸与」の一つ「情報・意思疎通支援用具」(※1)として補助が出る自治体があります。補助額は、多くが10万円で、市町村によっては20~30万円のところもあります。 佐藤:本当に必要な人には、負担がかからないように補助が得られるといいのですが…。 清原さん:実は、ニューロノードは新たに意思伝達機能を付けることになったので、「補装具」の「意思伝達装置」(※2)としてもご利用いただけるようになります。 正式には10月にリリースする予定です。 「意思伝達装置」として利用したいという方が申請を出して認められると、48万円の補助が出るようになるので、ニューロノードの購入費をフルカバーできることになるんです! 佐藤:それは朗報ですね!希望すれば全額補助で使えるようになるのですね。 清原さん:条件があるんです、他のスイッチが全くダメで、ニューロノードしか使えないという状態の方以外は難しいと思います。 眼球の運動だけになってしまった方が使えるコミュニケーション機器は、本当に少ないんです。そのような方たちに、「意思伝達装置」(※2)としてニューロノードを使っていただきたいです。 ※1「情報・意思疎通支援用具」:障害者(児)の情報収集、情報伝達や意思疎通等を支援する用具であって、利用者が容易に使用することができ、実用性があるもの。 ※2「意思伝達装置」:病気などにより、コミュニケーションが困難な方のための補装具。 ※1・※2の申請に関する条件、判定基準、支給額などについては、お住まいの市町村自治体にお問合せください 「ミューロノードで日々の楽しみを増やしてほしい」 清原さん:私が最初に担当させていただいたのは、ALS(筋委縮性側索硬化症)という難病患者さんです。ALSは体を動かす機能が徐々に衰えていく進行性の病。話すこと、呼吸することも難しくなっていく中で、ニューロノードを知って「万歳した!」と言ってくださり、とても喜んでくれました。 最近、「ニューロノードでどんなことを楽しんでいますか?」と聞いたら、お孫さんのために「Amazonで買い物してあげてるんだ~」とおっしゃっていましたね(笑)。 インターネットでスポーツ観戦するのも楽しみで、「暇じゃないんだよ~」って(笑)。 ご利用者様にこんなに喜んでいただける。それが何よりもうれしくて、ニューロノードをもっと広めたいと思っているんです。 佐藤:「万歳した!」という言葉は、とても実感がこもっていて、ニューロノードのすごさを感じました。利用する障害のある方の意見や希望を大事にしながら、日々のサポートをされている様子がよく分かりました。清原さんのお話にもありましたが、まさに「iPadとニューロノードで、何ができるか、何をしようか」ですね。 今回、たくさんお話しいただいたニューロノードのよさですが、関心を持たれた方は、ぜひレンタルなどでお試しいただき、試してみることをおすすめしたいです。 清原さん:東京慈恵会医科大学アクセシビリティ・サポート・センター(ASC)監修のもと、アクセシビリティに関する革新的なソリューションを実際に体験できる「BORECA」という施設があるのですが、そこではニューロノードの使い勝手や効果を直接触れて体感することができます。 10月に無料の個別相談会を行う予定なので、患者さんご本人はもちろんですが、介護に関わる方にもぜひ相談会でニューロノードを実際に手に取って、試していただきたいです! 佐藤:話せなくなるのはものすごく辛いことだと思うし、気持ちや要望を伝えられないなんて恐怖です。でも、そんな状態をサポ-トするための選択肢が増えていくことで、希望を持てる人も多いと思います。 10月のリリースが楽しみです! 「BORECA」ニューロノード個別体験相談会 ◉10月19日土曜日 ◉12:00〜16:00 ◉場所:BORECA 東京都新宿区歌舞伎町1-30-1 B2F(西武新宿駅 地下2F) https://boreca.jp/accessibility/ ◉申し込み・問合せ:コントロールバイオニクス 日本支社ホームページより お問い合わせください。 https://controlbionics.co.jp/contact/ ★ニューロノードの詳細はコチラ https://controlbionics.co.jp/ Writer:佐藤麻子 Satou Asako

世界でただ一つのウェアラブルスイッチ ニューロノード INTERVIEW脳からの微細なサインをキャッチするニューロノード。コミュニケーション補装具としても期待! 病気や障がいにより、コミュニケーションが難しくなった方のサポート機器として注目されるニューロノード。開発したControl Bionics日本支社ディレクターとしてニューロノードの普及に努めている清原さんにお話を伺いました。 ニューロノードはどんなことに使う福祉機器ですか? 佐藤:Control Bionics社が独自に開発した福祉機器、ニューロノードは微細な動きや筋電をキャッチすることができるとのことですが、どのような状態の方が使うために開発され、どんな特徴があるのでしょう? 清原さん:ニューロノードは、病気や事故などで体を動かすことや話すこともできなくなってしまった方の意思を伝えるサポート機器として開発されました。筋肉内で発生する微弱な電流である筋電位を計測し、その推移から筋電図(EMG)を生成して装着した方の小さなシグナルを精緻に捉えることができるんです。ほんのわずかな動きや脳から送られる筋電をキャッチするので、コミュニケーションをとるのが困難な方、病気の進行など先々の状態に不安を感じている方がご利用いただくことで、生活の質を上げることができると思います。 佐藤:発話が困難になり、視線入力装置を使ってコミュニケーションをとっている方もいますが、そういう方にも必要なのでしょうか? 清原さん:視線入力はとても目が疲れるので、長時間続けるのは難しいですよね。それに、姿勢と頭の位置を固定していないと視線が定まらないので、座位を保っていなければなりません。負担がいっぱいです。そんな負担軽減のために、視線入力にニューロノードをスイッチとして使っている方がいます。文字を選ぶのは視線で、決定はスイッチ、という感じでね。 佐藤:手が動かなくてスイッチが使えない方にも使えますか? 清原さん:ニューロノードは顔の表情筋もキャッチできるし、体のいろいろな部分に装着することができるので、より反応を得ることができる部位を探して装着できます。だから、手で操作をしなければならないということはないんです。 佐藤:機能だけでなく使いやすさにも配慮して開発されたんですね。 気になるのは、それだけ性能がいいと、かえって誤反応とか、反応し過ぎるなんてことがあるのではないかと…。 清原さん:はい、それは調整することで支障なく使えます。一人ひとりの状態にあわせて利用される方、介助される方と一緒に調整を行っています。 ニューロノードは、EMG(筋電図)、EOG(眼電図)、空間モード(空間座標計測)の3種類の操作ができるので、使う方に合わせて選び、設定していきます。特別な知識は必要ありません。とても簡単にできる設定です。 使い方は簡単!ニューロノードでできる事が増えていく! 佐藤:実際に、ニューロノードはどのように使うのでしょう?使う人が準備しなくてはならないものはありますか? 清原さん:ニューロノードは、iPadでご利用していただくことをおすすめしています。iPadに元々搭載されているアクセシビリティ(※)を使えば、さらにいろんなことができるようになります。Windowsでも使えないことはないのですが、パソコンの性能やソフトなどが皆さんそれぞれで、ニューロノードを入れた際、不具合が起きた時の対処が難しいという状況があるんです。そのため、アフターフォローができるiPadでのご利用をおすすめしています。 ※アクセシビリティ…ユーザーの年齢、性別、身体的特徴、使用している機器の違いなどの影響をやわらげ誰でも同じような使い勝手にという意味。 https://www.apple.com/jp/accessibility/ 佐藤:皆さんiPadで利用されているんですね。iPadはパソコンを購入するよりも安く済むし、持ち運びにも便利ではありますね。 清原さん:私がフォローさせていただいている方は皆さん、iPadです。導入する時にiPadの購入をお願いしますが、中古のiPadが2、3万円で買えるようなので、そうやってできるだけ費用をかけないで利用されている方が多いですね。 いっぺんにできないことをすべて補うのではなく、ここはこれで補って、足りないところは他の方法で補っていく。一度に補いたいことを全てできるようにするとすごくお金がかかりますよね。でも、体調や病気の進行などで変えなければならないことも出てくる。そう考えると、必要性を感じることをその都度、補える機器やアプリを使って対応していくという考えがあってもいいのかなと。 佐藤:今、テクノロジーの発展はすごく早くなっているし、どんどん進化していますから、そういった考えで福祉用具を利用すると、より自分にあったものをちょうどいいタイミングで利用することができますね。 清原さんは何人くらい利用されている方をサポートされているのですか? 清原さん:去年の9月にスタートしたばかりなので、サポートをしている方は20人くらいです。オンラインでほぼ毎日サポート対応しています。 基本的な設定ができたら、その後はiPadとニューロノードを使って何ができるか、何をしようかと、ご利用されている方と話し合いながらいろいろトライしています。 リハビリに取り入れると、早い段階での調整、 改善が可能! 清原さん:ニューロノードは筋電をキャッチして、その時のデータを記録することができるので、リハビリにも活用できるんですよ。このことを、リハビリに関わる方にはぜひ知ってもらいたいです! 佐藤:リハビリにも!どんなふうにリハビリに活用できるのですか? 清原さん:例えば、足の筋力を保つリハビリを行っている患者さんの場合、足にニューロノードを貼り付けて筋電の数値を記録していきます。そうすると、日々の数値を比べたり、月ごとにその記録を見比べながらリハビリの内容を変える等、筋力の変化により早く気付けて対応することができるようになります。 佐藤:なるほど!数値がわかると、自分でも気をつけようって意識することができますね。 清原さん:ST(言語聴覚士)さんは、ニューロノードを喉の部分に貼り付けて、嚥下の動きを知ることができる点がいいと言っていました。数値で分かると、感覚とはまた違った評価ツールになるそうです。 佐藤:嚥下機能が落ちてきているご高齢の方のサポートにも効果的ですね。 意思伝達パネルを搭載。 コミュニケーションのサポート機能がさらに充実! 佐藤:使ってみたいという方は、どのような手続きをすればいいのでしょう。条件などありますか? 清原さん:まずは、3万円で一か月レンタルしてお試ししてもらい、必要だと思えたら役所へ申請を出してもらっています。障害者総合支援法の「日常生活用具の給付又は貸与」の一つ「情報・意思疎通支援用具」(※1)として補助が出る自治体があります。補助額は、多くが10万円で、市町村によっては20~30万円のところもあります。 佐藤:本当に必要な人には、負担がかからないように補助が得られるといいのですが…。 清原さん:実は、ニューロノードは新たに意思伝達機能を付けることになったので、「補装具」の「意思伝達装置」(※2)としてもご利用いただけるようになります。 正式には10月にリリースする予定です。 「意思伝達装置」として利用したいという方が申請を出して認められると、48万円の補助が出るようになるので、ニューロノードの購入費をフルカバーできることになるんです! 佐藤:それは朗報ですね!希望すれば全額補助で使えるようになるのですね。 清原さん:条件があるんです、他のスイッチが全くダメで、ニューロノードしか使えないという状態の方以外は難しいと思います。 眼球の運動だけになってしまった方が使えるコミュニケーション機器は、本当に少ないんです。そのような方たちに、「意思伝達装置」(※2)としてニューロノードを使っていただきたいです。 ※1「情報・意思疎通支援用具」:障害者(児)の情報収集、情報伝達や意思疎通等を支援する用具であって、利用者が容易に使用することができ、実用性があるもの。 ※2「意思伝達装置」:病気などにより、コミュニケーションが困難な方のための補装具。 ※1・※2の申請に関する条件、判定基準、支給額などについては、お住まいの市町村自治体にお問合せください 「ミューロノードで日々の楽しみを増やしてほしい」 清原さん:私が最初に担当させていただいたのは、ALS(筋委縮性側索硬化症)という難病患者さんです。ALSは体を動かす機能が徐々に衰えていく進行性の病。話すこと、呼吸することも難しくなっていく中で、ニューロノードを知って「万歳した!」と言ってくださり、とても喜んでくれました。 最近、「ニューロノードでどんなことを楽しんでいますか?」と聞いたら、お孫さんのために「Amazonで買い物してあげてるんだ~」とおっしゃっていましたね(笑)。 インターネットでスポーツ観戦するのも楽しみで、「暇じゃないんだよ~」って(笑)。 ご利用者様にこんなに喜んでいただける。それが何よりもうれしくて、ニューロノードをもっと広めたいと思っているんです。 佐藤:「万歳した!」という言葉は、とても実感がこもっていて、ニューロノードのすごさを感じました。利用する障害のある方の意見や希望を大事にしながら、日々のサポートをされている様子がよく分かりました。清原さんのお話にもありましたが、まさに「iPadとニューロノードで、何ができるか、何をしようか」ですね。 今回、たくさんお話しいただいたニューロノードのよさですが、関心を持たれた方は、ぜひレンタルなどでお試しいただき、試してみることをおすすめしたいです。 清原さん:東京慈恵会医科大学アクセシビリティ・サポート・センター(ASC)監修のもと、アクセシビリティに関する革新的なソリューションを実際に体験できる「BORECA」という施設があるのですが、そこではニューロノードの使い勝手や効果を直接触れて体感することができます。 10月に無料の個別相談会を行う予定なので、患者さんご本人はもちろんですが、介護に関わる方にもぜひ相談会でニューロノードを実際に手に取って、試していただきたいです! 佐藤:話せなくなるのはものすごく辛いことだと思うし、気持ちや要望を伝えられないなんて恐怖です。でも、そんな状態をサポ-トするための選択肢が増えていくことで、希望を持てる人も多いと思います。 10月のリリースが楽しみです! 「BORECA」ニューロノード個別体験相談会 ◉10月19日土曜日 ◉12:00〜16:00 ◉場所:BORECA 東京都新宿区歌舞伎町1-30-1 B2F(西武新宿駅 地下2F) https://boreca.jp/accessibility/ ◉申し込み・問合せ:コントロールバイオニクス 日本支社ホームページより お問い合わせください。 https://controlbionics.co.jp/contact/ ★ニューロノードの詳細はコチラ https://controlbionics.co.jp/ Writer:佐藤麻子 Satou Asako 障がい者アートカードで社会貢献の輪を拡げよう!カードをつくるなら、企業価値を高める障がい者アートカードを! 障がいのある方が描いた作品を自社で発行するカードのデザインに起用し、社会貢献ができる企画がスタートしました! 世の中はスマホ時代。お財布の中に溢れていた様々なカードの数が減っただけでなく、お財布さえ持たないという人が増えていますね。 それでも、カードはまだまだ社会の中で活躍しています。 診察券、会員カード、ポイントカード、クレジットカード…。高齢化に伴い、クリニックの診察券やスーパーや商店でモノを購入した時に点数が増えていくポイントカード、会員になった時のメンバーズカードなど幅広い業種に活用されています。 カードは、小さいけれど発行する企業にとっては顧客(患者)との繋がりを続けるための大切な存在です。 障がい者アートカードは、小さな一枚のカードを今よりももっと価値のあるものに変える力をもっています。 障がい者の思い描く独自の世界が表現されたアートが、そのままカードのデザインに。 世界で一つのオリジナルカードができ上がります。 そして、選ばれた画の作者はアーティストとして対価を得ることができるため、カードをつくることで社会貢献ができる仕組みになっています。 1000点のアートから選べる オリジナルの 診察券・会員カード・ポイントカード この企画は、ポイント加算システムを運用した地域の活性化や健康、福祉事業の推進をサポートする株式会社GBMと、障がいを持つ方が描いたアート作品の普及活動を行う「障がい者アート協会」とのコラボレーションにより実現しました。 カードデザインは、障がい者アート協会に登録されている作品の中、約1000点のアートから選択することができます。 個性豊かで印象に残るポイントカードやメンバーズカードをとおして、障がいのあるアーティストがこれからも創作を続ける支援になると共に、企業値を高めることのできるこの取り組みにご参加いただける企業、団体を募集しています。 障がい者アーティストの創作活動を支援! Uniqueは『Give and Take』プロジェクトを応援しています。 ★㈱GBM/障害者アートカード製作プロジェクト https://gbm-corp.jp/our-business/health-and-welfare-related-business/ ★障がい者アート協会 https://www.borderlessart.or.jp/ Uniqueインタビュー記事もご参考に。 https://unique-w.net/interview/518/ ●お問合わせ 株式会社GBM ㈱GBMは、企業と福祉を結び付ける『Give and Take』プロジェクトに取り組んでいます。 TEL:03-6709-8535 Mail:info@gbm-corp.jp 東京本社 東京都新宿区住吉町8-8 アーバンハイツ202 ※500枚からの小ロット注文も対応可。

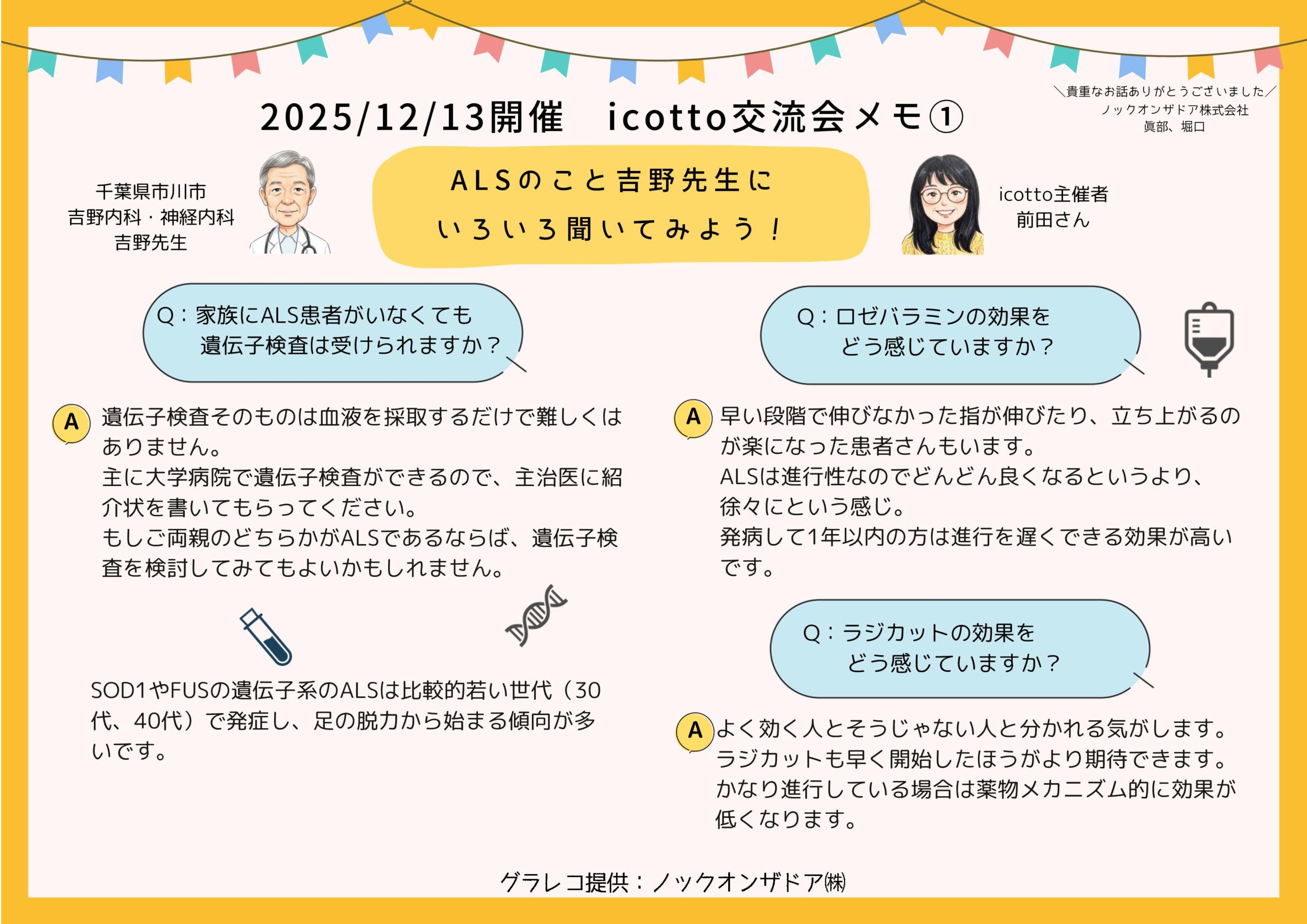

障がい者アートカードで社会貢献の輪を拡げよう!カードをつくるなら、企業価値を高める障がい者アートカードを! 障がいのある方が描いた作品を自社で発行するカードのデザインに起用し、社会貢献ができる企画がスタートしました! 世の中はスマホ時代。お財布の中に溢れていた様々なカードの数が減っただけでなく、お財布さえ持たないという人が増えていますね。 それでも、カードはまだまだ社会の中で活躍しています。 診察券、会員カード、ポイントカード、クレジットカード…。高齢化に伴い、クリニックの診察券やスーパーや商店でモノを購入した時に点数が増えていくポイントカード、会員になった時のメンバーズカードなど幅広い業種に活用されています。 カードは、小さいけれど発行する企業にとっては顧客(患者)との繋がりを続けるための大切な存在です。 障がい者アートカードは、小さな一枚のカードを今よりももっと価値のあるものに変える力をもっています。 障がい者の思い描く独自の世界が表現されたアートが、そのままカードのデザインに。 世界で一つのオリジナルカードができ上がります。 そして、選ばれた画の作者はアーティストとして対価を得ることができるため、カードをつくることで社会貢献ができる仕組みになっています。 1000点のアートから選べる オリジナルの 診察券・会員カード・ポイントカード この企画は、ポイント加算システムを運用した地域の活性化や健康、福祉事業の推進をサポートする株式会社GBMと、障がいを持つ方が描いたアート作品の普及活動を行う「障がい者アート協会」とのコラボレーションにより実現しました。 カードデザインは、障がい者アート協会に登録されている作品の中、約1000点のアートから選択することができます。 個性豊かで印象に残るポイントカードやメンバーズカードをとおして、障がいのあるアーティストがこれからも創作を続ける支援になると共に、企業値を高めることのできるこの取り組みにご参加いただける企業、団体を募集しています。 障がい者アーティストの創作活動を支援! Uniqueは『Give and Take』プロジェクトを応援しています。 ★㈱GBM/障害者アートカード製作プロジェクト https://gbm-corp.jp/our-business/health-and-welfare-related-business/ ★障がい者アート協会 https://www.borderlessart.or.jp/ Uniqueインタビュー記事もご参考に。 https://unique-w.net/interview/518/ ●お問合わせ 株式会社GBM ㈱GBMは、企業と福祉を結び付ける『Give and Take』プロジェクトに取り組んでいます。 TEL:03-6709-8535 Mail:info@gbm-corp.jp 東京本社 東京都新宿区住吉町8-8 アーバンハイツ202 ※500枚からの小ロット注文も対応可。 難病患者の交流会「icottoイコット」に遊びにきませんか?難病患者のコミュニケーションをサポートし、難病の啓発と生活の質の向上を目指した活動を行なっている民間の団体「icotto」をご紹介します。現在、指定難病に入る疾患は340以上もあります。治療法がなく、体調維持が最善という状況の中、難病の患者さんは、病気の進行や不自由な環境と闘いながら日々を送っています。 病気になると、外出するのが困難になる方が多くいます。コロナ禍により、介護する家族も同様で、他人とのコミュニケーションをとる機会が減って孤独を感じる人も少なくありません。icottoでは、疾患に関係なく、患者や家族、さらに医療、介護、セラピストなど患者をサポートする側の人も参加できる交流会を開き、情報交換を行っています。 icotto主催:前田理恵/丸山明子 「icottoの名前は「気軽にいこっと」というイメージでつけました。誰もが気軽に参加して質問をしたり、また自分の体験を話したり。悩みや困り事、介護生活の工夫、コミュニケーションのとり方など、たわいもないおしゃべりに花を咲かせてもらいたいという思いが込められています。 闘病を続けていると、一人だと考えすぎてしまい、絶望と孤独しか見えなくなってしまうことがあります。人とコミュニケーションをとることで、気持ちが明るくなるし、元気になれる。新しい出会いや繋がりができるなど、喜びや楽しみも生まれます。さらに、実体験をもとにしたリアルな情報は介護を受ける人、支援する人にとって役に立つことも多くあります。 icottoは現在、介護の現場=療養生活がより快適になるよう、当事者だけでなく介護に関わるヘルパーさんや看護師、リハビリの方にもご参加いただいて、患者と共に情報交換しながらのおしゃべりを楽しんでいます。 介護は当事者と介護者の双方で成り立つものです。icottoがお互いの理解を深めてもらえる場となり、参加してくれた方にとって憩いの場になることができれば幸いです。 ちょっと覗いてみようかな。そんな気持ちでicottoに立ち寄ってみてください。」 ■icotto登録・参加について icottoの公式LINEに登録すると、交流会やグループチャットに参加することができます。現在、全国各地、260名を超す登録者があり、大所帯となったicotto。登録されている人は患者だけでなく、ご家族や患者さんをサポートする方、ヘルパーさん、看護やリハビリ職の方など、さまざまです。 不定期ですが、オンラインにて1カ月半に1回ほどの間隔で、その都度テーマを設定し、交流会を開いています。 医師やリハビリなど専門家によるセミナーや音楽会なども実施しています。交流会の開催やその他の情報はfacebookにて発信しています。 ★Facebook ★icottohttps://www.facebook.com/icotto2023/★Uniquehttps://www.facebook.com/uniquewww 団体名 icotto(イコット) 登録者数 267名※2025年現在 登録料 無料 登録方法 公式LINEにご登録くださいhttps://lin.ee/55pcWLy1l 登録対象者 難病患者(確定診断のみ)、難病患者ご家族、介護、医療、 福祉に携わる方、難病支援(ボランティア)に関心のある方。 対象地域 全国 主な活動 ・交流会開催※主にオンラインでの開催・LINEによるオープンチャット常設・難病・介護・リハビリに関する情報提供※icottoは個人的なお付き合いを目的とした集まりではありません。個人情報を公にしたり、特定の方へのアプローチはご遠慮ください。 主催者 前田理恵・丸山明子 当い合わせ icottocafe@gmail.com

難病患者の交流会「icottoイコット」に遊びにきませんか?難病患者のコミュニケーションをサポートし、難病の啓発と生活の質の向上を目指した活動を行なっている民間の団体「icotto」をご紹介します。現在、指定難病に入る疾患は340以上もあります。治療法がなく、体調維持が最善という状況の中、難病の患者さんは、病気の進行や不自由な環境と闘いながら日々を送っています。 病気になると、外出するのが困難になる方が多くいます。コロナ禍により、介護する家族も同様で、他人とのコミュニケーションをとる機会が減って孤独を感じる人も少なくありません。icottoでは、疾患に関係なく、患者や家族、さらに医療、介護、セラピストなど患者をサポートする側の人も参加できる交流会を開き、情報交換を行っています。 icotto主催:前田理恵/丸山明子 「icottoの名前は「気軽にいこっと」というイメージでつけました。誰もが気軽に参加して質問をしたり、また自分の体験を話したり。悩みや困り事、介護生活の工夫、コミュニケーションのとり方など、たわいもないおしゃべりに花を咲かせてもらいたいという思いが込められています。 闘病を続けていると、一人だと考えすぎてしまい、絶望と孤独しか見えなくなってしまうことがあります。人とコミュニケーションをとることで、気持ちが明るくなるし、元気になれる。新しい出会いや繋がりができるなど、喜びや楽しみも生まれます。さらに、実体験をもとにしたリアルな情報は介護を受ける人、支援する人にとって役に立つことも多くあります。 icottoは現在、介護の現場=療養生活がより快適になるよう、当事者だけでなく介護に関わるヘルパーさんや看護師、リハビリの方にもご参加いただいて、患者と共に情報交換しながらのおしゃべりを楽しんでいます。 介護は当事者と介護者の双方で成り立つものです。icottoがお互いの理解を深めてもらえる場となり、参加してくれた方にとって憩いの場になることができれば幸いです。 ちょっと覗いてみようかな。そんな気持ちでicottoに立ち寄ってみてください。」 ■icotto登録・参加について icottoの公式LINEに登録すると、交流会やグループチャットに参加することができます。現在、全国各地、260名を超す登録者があり、大所帯となったicotto。登録されている人は患者だけでなく、ご家族や患者さんをサポートする方、ヘルパーさん、看護やリハビリ職の方など、さまざまです。 不定期ですが、オンラインにて1カ月半に1回ほどの間隔で、その都度テーマを設定し、交流会を開いています。 医師やリハビリなど専門家によるセミナーや音楽会なども実施しています。交流会の開催やその他の情報はfacebookにて発信しています。 ★Facebook ★icottohttps://www.facebook.com/icotto2023/★Uniquehttps://www.facebook.com/uniquewww 団体名 icotto(イコット) 登録者数 267名※2025年現在 登録料 無料 登録方法 公式LINEにご登録くださいhttps://lin.ee/55pcWLy1l 登録対象者 難病患者(確定診断のみ)、難病患者ご家族、介護、医療、 福祉に携わる方、難病支援(ボランティア)に関心のある方。 対象地域 全国 主な活動 ・交流会開催※主にオンラインでの開催・LINEによるオープンチャット常設・難病・介護・リハビリに関する情報提供※icottoは個人的なお付き合いを目的とした集まりではありません。個人情報を公にしたり、特定の方へのアプローチはご遠慮ください。 主催者 前田理恵・丸山明子 当い合わせ icottocafe@gmail.com あなたの活動、経験が誰かのためになる。Uniqueから発信を!Uniqueでは、各団体、企業、個人で活動されている方への広報サポートを行っています。 インターネットが主流となった今の時代。誰もが広く、早く情報を発信できるのは便利ではあるけれど、移り変わりが早いので、動きについていくのは大変です。時間もお金もかかるから、もう放棄してしまうおう…という気持ちも理解できますが、ホームページのクオリティーが信頼や信用にまで影響を及ぼすくらいネット効果は大きいので、活動や運営を続けていくためにも、無視することはできないと思ったほうがよさそうです。 社会のニーズはわかっているけれど、それに応えることができない、対応できる人がいなくてついていけいない。そんな時はどうすればいいのか。困ったままにしておいては前に進めません。 Uniqueでは、誰かにアドバイスをしてもらいたい。困った状態から抜け出したい、もしくはもっと活動や情報を広めたいという時に記事掲載でご紹介するサポートを行っています。 ホームページの代りとして情報提供にご利用していただくことも可能です。 個人でファシリテーターとして活動を始めたいという方からの相談も大歓迎! 下記のアドレスからメールで相談内容をできるだけ詳しく記入して、送ってください。 まずはメールで無料相談してください。 ※以下を入力。伝えたいことなどあれば、付け加えてください。 団体・企業・個人名 担当者名 TEL Mail ホームページや広報ツールのデータ(制作している場合) 相談内容 ※件名には「要相談」といれてください。 ※アドレスはコチラです。 info@unique-w.net Uniqueで配信しませんか? とにかくわからない…。といった相談もOKです。イベント告知、会員募集も記事掲載できます。 どんなこと、どの程度のことを相談していいの?どんな内容が記事になるの?と心配される方のために、実際に受けた相談をあげてみました。 ◆一般社団法人を立ち上げた方からの相談内容は、ホームページの制作について。 Q.トップページを含めて3ページでいいんだけど、制作に30万円もかかるって!3ページなのに、そんなにかかるの? インターネットで調べて、制作会社見積もりを依頼したそうで、なんだかんだと30万円くらいかかってしまうということがわかったとのこと。制作費をかけられないので、ホームページを断念するしかないのかというご相談でした。 ◆オンラインイベントを開催することになり、参加者募集の方法と宣伝方法についてのご相談もありました。 Q.前回やったオンラインイベントは、思ったほど参加者が集まらなくて。今度こそって思っているんだけれど、何をすれば参加者が増えるのかわからなくて…。 SNSを使って拡散し、参加者を増やしたいと考えているけれど、やり方がわからずにストップ。何から手をつけたらいいのか、スケジュールを立てて進められるようにしたいとのことでした。 相談ごとに予算や条件などが異なるため、アドバイスの内容も様々。Uniqueのサイト内で記事としてPRする他、対応できる制作会社の紹介なども行っています。できる限りのご協力、アドバイスを行いますので、ご連絡お待ちしています。 ◆Uniqueで記事紹介します!ご参考に。 難病患者の交流会「icottoイコット」に遊びにきませんか?

あなたの活動、経験が誰かのためになる。Uniqueから発信を!Uniqueでは、各団体、企業、個人で活動されている方への広報サポートを行っています。 インターネットが主流となった今の時代。誰もが広く、早く情報を発信できるのは便利ではあるけれど、移り変わりが早いので、動きについていくのは大変です。時間もお金もかかるから、もう放棄してしまうおう…という気持ちも理解できますが、ホームページのクオリティーが信頼や信用にまで影響を及ぼすくらいネット効果は大きいので、活動や運営を続けていくためにも、無視することはできないと思ったほうがよさそうです。 社会のニーズはわかっているけれど、それに応えることができない、対応できる人がいなくてついていけいない。そんな時はどうすればいいのか。困ったままにしておいては前に進めません。 Uniqueでは、誰かにアドバイスをしてもらいたい。困った状態から抜け出したい、もしくはもっと活動や情報を広めたいという時に記事掲載でご紹介するサポートを行っています。 ホームページの代りとして情報提供にご利用していただくことも可能です。 個人でファシリテーターとして活動を始めたいという方からの相談も大歓迎! 下記のアドレスからメールで相談内容をできるだけ詳しく記入して、送ってください。 まずはメールで無料相談してください。 ※以下を入力。伝えたいことなどあれば、付け加えてください。 団体・企業・個人名 担当者名 TEL Mail ホームページや広報ツールのデータ(制作している場合) 相談内容 ※件名には「要相談」といれてください。 ※アドレスはコチラです。 info@unique-w.net Uniqueで配信しませんか? とにかくわからない…。といった相談もOKです。イベント告知、会員募集も記事掲載できます。 どんなこと、どの程度のことを相談していいの?どんな内容が記事になるの?と心配される方のために、実際に受けた相談をあげてみました。 ◆一般社団法人を立ち上げた方からの相談内容は、ホームページの制作について。 Q.トップページを含めて3ページでいいんだけど、制作に30万円もかかるって!3ページなのに、そんなにかかるの? インターネットで調べて、制作会社見積もりを依頼したそうで、なんだかんだと30万円くらいかかってしまうということがわかったとのこと。制作費をかけられないので、ホームページを断念するしかないのかというご相談でした。 ◆オンラインイベントを開催することになり、参加者募集の方法と宣伝方法についてのご相談もありました。 Q.前回やったオンラインイベントは、思ったほど参加者が集まらなくて。今度こそって思っているんだけれど、何をすれば参加者が増えるのかわからなくて…。 SNSを使って拡散し、参加者を増やしたいと考えているけれど、やり方がわからずにストップ。何から手をつけたらいいのか、スケジュールを立てて進められるようにしたいとのことでした。 相談ごとに予算や条件などが異なるため、アドバイスの内容も様々。Uniqueのサイト内で記事としてPRする他、対応できる制作会社の紹介なども行っています。できる限りのご協力、アドバイスを行いますので、ご連絡お待ちしています。 ◆Uniqueで記事紹介します!ご参考に。 難病患者の交流会「icottoイコット」に遊びにきませんか?

– INTERVIEW –

インタビュー

「できない」を「できる」に。ALS患者、町田玲子さんの挑戦。常識にとらわれない!? 気管切開を経て話すことに挑戦する町田玲子さん 多くのALS患者が、気管切開の手術後に声を失います。ALS患者であり「日本ALS協会群馬県支部」支部長の町田玲子さんは、気管切開後に、主に喉頭がんの人が行う食道発声という方法で、「話す」ことに挑戦しています。 「もう一度、話をしたい」。 声を失った人なら、誰もが望むであろうことを実現させた町田さんの心の強さと柔軟さを見習いたい! そんな思いでお話を伺いました。 孤独と我慢の日々、話がしたい! 佐藤:町田さんは、看護師さんなんですね。 町田さん:そうなんです。でも3人の子育てをしていた11年間は子供服のお店を経営しました。その後、看護師の仕事に戻り、訪問看護の管理職に就いていました。 佐藤:職業柄、医学知識もあるし、町田さんはALSがどんな病かを知っていたのだと思いますが、診断された時はALSを分かっているだけにショックも大きかったのではないでしょうか? 町田さん:私の場合、倦怠感や体重減少、呼吸苦が最初の症状だったので、自律神経の病気や更年期、がんなどを疑われ、自分でもがんだと思っていました。 いろんな科を回った後、1年経って神経内科でALSと言われたんです。そう言われても信じられず、「違うんじゃないか」とずっと受け入れられずにいました。 医療知識はあっても、ALSというのはまさかの診断だったんですよね。 佐藤:ALSの典型的と言われている症状がないと、診断も時間がかかると聞いたことがあります。始めから呼吸の症状があったんですね。 町田さん:バイパップの開始も早く、夜間だけでなく、すぐに24時間必要になりました。 私は、気管切開はせずに緩和ケアをしたいと思っていたんです。家族もそれで納得してくれているんだな、と思っていました。でも、だんだん呼吸苦がひどくなり、それでも気管切開を迷っていたときに看護師の次男が背中を押してくれました。 「気管切開しても生活は何も変わらないよ。呼吸器を付けることはメガネをかけることと同じように、生活がラクになるんだよ」と言われたんです。 長男や長女、夫からも気管切開してがんばろう…と。 当事者の私の気持ちに遠慮して、家族は思っていることを言えなくなっていたんでしょうね。みんなの気持ちがうれしくて、このまま終わりたくない!という思いがどんどん込み上げてきて、気管切開することを決めました。 佐藤:ご家族みんなが後押しした決断だったのですね。病気をきっかけに、ご家族みんな本音で話し合えたんでしょうね。 町田さん:うちの夫や家族は、「ALSが進行したらどうしよう」とは考えないんだそうです。病気が分かった時も、みんな「そうなんだー」って感じで深刻にならないんです。 佐藤:進行したときのことばかり考えるのではなく、町田さんのご家族のようなALSとの向き合い方は大事だと感じます。 気管切開をした後は、どのような状況だったんですか? 町田さん:気管切開は、喉頭分離術で口から肺への気道を閉じたため、声が出せなくなりました。言いたいことが家族に通じずに、イライラして八つ当たりしてしまったり。 言葉が話せないというのはこんなにも孤独なのかと…。 気管切開をする前は、これ程辛いと思っていなかったので、不自由さが術後に初めて分かりました。 レスパイト入院した時も、言っていることを看護師さんに分かってもらえなかったことがありました。 忙しいのはよく分かっているので、気を遣って我慢を重ねてどうしようもなくてナースコールを押したのに、痰の吸引だけササッとして終わり。私にはなんの声掛けもせずに行ってしまわれて。 話せないってこういうことか…ととても悲しくなりました。 疾患にこだわらないことで、可能性は広げられる! 佐藤:私は手が動けばiPadなどで筆談できるのでコミュニケーションはとれるから、そんなにも孤独を感じることはないのかなと思っていたんです。 思い込みでした。声を出せなくなった人でしか分からない辛さがあることを忘れてはダメですね。 そして、食道発声に出会ったのですね。 町田さん:食道発声は、YouTubeで見つけました。喉頭を摘出した喉頭がんの人の発声法を、自分でもできるのではないかと思ったんです。 佐藤:看護師の経験があったからこその発想ですね。 どんな練習をしたんですか? 町田さん:喉頭がんの人たちが集まる会に参加し、食道発声のDVDを観たり、「あいうえお」から練習したり。 ST(言語聴覚士)さんとも、舌を動かすなどの構音練習をしました。 調子が悪いと声が出ない時もありますが、普段はベッドに寝ていても話せます。できるようになるまで、1年くらいかかりました。 食道発声は腹筋を使うんです。私の場合は、腹筋ではなく喉の筋肉を使っているのだと思います。喉頭がんの方たちが行っている食道発声とはやりかたが少し違いますね。 そのせいか、皆さんはっきり話せて電話もできますが、私の声は電話では聞き取りができません。 でも日常でのコミュニケーションは以前よりも全然よくなって、多少の不便で過ごせています。 手術前に声を出せた人、術後に口パクできる人は、この発声ができるのではと、先生が言っていました。 明日の心配をしないで、今日を楽しむ! 佐藤:できないことが多くなっていくだけでも、毎日とても大変だと思います。そんな中、新しいことを、しかも疾患の垣根を超えてやってみようとされた町田さんに、すごいパワーを感じます。その原動力を教えていただきたいです! 町田さん:気管切開の手術をした後は、STさんも周りの人も私が話せるようになるとは思っていなかったので、iPadやフィンガーボードを使ってコミュニケーションをとっていました。 でも、進行したらこうなる、気管切開したら話せない、といった固まった考えは持たないようにしています。ALSだけにとらわれず別の病気だったらなどと考えて、やろうと思ったことをやっています。 食道発声も毎日ちょっとずつ練習して、だんだんと声が出るようになりました。できない、と最初からあきらめてしまうのは嫌なんです。 家族とともに、「明日の心配をしない。今日を楽しく生きる」そう決めて、くよくよしないで過ごしています。 気管切開をする、しないというのは難しい問題です。でも、私は今、手術をしてよかったと思っています。 佐藤:STさんたちの提案と違っても、疾患にとらわれず新しいことに挑戦して、努力している町田さんの行動力はすごいなと感じます。お話を聞いているだけで元気が沸いてきます。 町田さん:食道発声を練習する会で、声が出なくなってもそれを克服して明るく暮らしている方と会い、とても元気づけられました。疾患がまったく異なる私のことを、皆さん「おいで、おいで」と快く受け入れてくれました。 私もそういう人になりたいな、と心から思ったんですよね。 佐藤:これからやっていきたいことや、さらにチャレンジしたいことは何かありますか? 町田さん:今、がんばろうと思っていることは、日本ALS協会群馬県支部長としての務めですね。ALS協会の活動をもっと知ってもらいたい! もう一つは、ロボットスーツHAL@に挑戦することです。先月、かかりつけの病院で装着してみたんですが、私が小柄なのでサイズが合いませんでした。それでもHAL@に挑戦してみて、すごく楽しかったです。 あきらめずに、いろんな方法を使って、HAL@のリハビリを続けて行きたいと思っています。 それと、今年は大好きなクロマニヨンズのライブに郡山まで行ってきました。絶対また行こう!と思うと頑張れます! 今回のオンラインインタビューでは、始めから終わりまで町田さんがご自身でお話くださいました。 聞き取りづらい言葉はくり返して「聞こえますか?」と途中で確認する、数字は手で示して画面に映すなど、聞き手が理解できるように配慮してくださり、一生懸命、気持ちを伝えてくれました。そんな気遣いのあるやさしいお人柄も印象的でした。 気管切開をしたら話せなくなるという常識にとらわれず、柔軟な発想と行動力で、喉頭がんの方々の工夫を取り入れていった町田さんから、この記事を読んでいただいた皆さんへのメッセージをいただきました。 「最初からできない、仕方ない、とあきらめないで。ダメでもともと。もしかしたら…そう思う気持ちを大切にして、行動に移してみてください」 町田さん、ありがとうございました 【町田玲子さんProfile 】 群馬県在住 日本ALS協会群馬県支部長 看護師として病院や訪問看護のキャリアを積み重ねながら、子供服店の経営なども行う。 2019年ALSの診断。2022年6月気管切開後、喉頭がんで発話が困難になった人が行う食道発声というコミュニケーション方法と出会う。食道発声を訓練し、習得。 ★食道発声に関する情報 食道発声とは – 公益社団法人 銀鈴会 食道発声 – Wikipedia Writer:佐藤麻子 Satou Asako

「できない」を「できる」に。ALS患者、町田玲子さんの挑戦。常識にとらわれない!? 気管切開を経て話すことに挑戦する町田玲子さん 多くのALS患者が、気管切開の手術後に声を失います。ALS患者であり「日本ALS協会群馬県支部」支部長の町田玲子さんは、気管切開後に、主に喉頭がんの人が行う食道発声という方法で、「話す」ことに挑戦しています。 「もう一度、話をしたい」。 声を失った人なら、誰もが望むであろうことを実現させた町田さんの心の強さと柔軟さを見習いたい! そんな思いでお話を伺いました。 孤独と我慢の日々、話がしたい! 佐藤:町田さんは、看護師さんなんですね。 町田さん:そうなんです。でも3人の子育てをしていた11年間は子供服のお店を経営しました。その後、看護師の仕事に戻り、訪問看護の管理職に就いていました。 佐藤:職業柄、医学知識もあるし、町田さんはALSがどんな病かを知っていたのだと思いますが、診断された時はALSを分かっているだけにショックも大きかったのではないでしょうか? 町田さん:私の場合、倦怠感や体重減少、呼吸苦が最初の症状だったので、自律神経の病気や更年期、がんなどを疑われ、自分でもがんだと思っていました。 いろんな科を回った後、1年経って神経内科でALSと言われたんです。そう言われても信じられず、「違うんじゃないか」とずっと受け入れられずにいました。 医療知識はあっても、ALSというのはまさかの診断だったんですよね。 佐藤:ALSの典型的と言われている症状がないと、診断も時間がかかると聞いたことがあります。始めから呼吸の症状があったんですね。 町田さん:バイパップの開始も早く、夜間だけでなく、すぐに24時間必要になりました。 私は、気管切開はせずに緩和ケアをしたいと思っていたんです。家族もそれで納得してくれているんだな、と思っていました。でも、だんだん呼吸苦がひどくなり、それでも気管切開を迷っていたときに看護師の次男が背中を押してくれました。 「気管切開しても生活は何も変わらないよ。呼吸器を付けることはメガネをかけることと同じように、生活がラクになるんだよ」と言われたんです。 長男や長女、夫からも気管切開してがんばろう…と。 当事者の私の気持ちに遠慮して、家族は思っていることを言えなくなっていたんでしょうね。みんなの気持ちがうれしくて、このまま終わりたくない!という思いがどんどん込み上げてきて、気管切開することを決めました。 佐藤:ご家族みんなが後押しした決断だったのですね。病気をきっかけに、ご家族みんな本音で話し合えたんでしょうね。 町田さん:うちの夫や家族は、「ALSが進行したらどうしよう」とは考えないんだそうです。病気が分かった時も、みんな「そうなんだー」って感じで深刻にならないんです。 佐藤:進行したときのことばかり考えるのではなく、町田さんのご家族のようなALSとの向き合い方は大事だと感じます。 気管切開をした後は、どのような状況だったんですか? 町田さん:気管切開は、喉頭分離術で口から肺への気道を閉じたため、声が出せなくなりました。言いたいことが家族に通じずに、イライラして八つ当たりしてしまったり。 言葉が話せないというのはこんなにも孤独なのかと…。 気管切開をする前は、これ程辛いと思っていなかったので、不自由さが術後に初めて分かりました。 レスパイト入院した時も、言っていることを看護師さんに分かってもらえなかったことがありました。 忙しいのはよく分かっているので、気を遣って我慢を重ねてどうしようもなくてナースコールを押したのに、痰の吸引だけササッとして終わり。私にはなんの声掛けもせずに行ってしまわれて。 話せないってこういうことか…ととても悲しくなりました。 疾患にこだわらないことで、可能性は広げられる! 佐藤:私は手が動けばiPadなどで筆談できるのでコミュニケーションはとれるから、そんなにも孤独を感じることはないのかなと思っていたんです。 思い込みでした。声を出せなくなった人でしか分からない辛さがあることを忘れてはダメですね。 そして、食道発声に出会ったのですね。 町田さん:食道発声は、YouTubeで見つけました。喉頭を摘出した喉頭がんの人の発声法を、自分でもできるのではないかと思ったんです。 佐藤:看護師の経験があったからこその発想ですね。 どんな練習をしたんですか? 町田さん:喉頭がんの人たちが集まる会に参加し、食道発声のDVDを観たり、「あいうえお」から練習したり。 ST(言語聴覚士)さんとも、舌を動かすなどの構音練習をしました。 調子が悪いと声が出ない時もありますが、普段はベッドに寝ていても話せます。できるようになるまで、1年くらいかかりました。 食道発声は腹筋を使うんです。私の場合は、腹筋ではなく喉の筋肉を使っているのだと思います。喉頭がんの方たちが行っている食道発声とはやりかたが少し違いますね。 そのせいか、皆さんはっきり話せて電話もできますが、私の声は電話では聞き取りができません。 でも日常でのコミュニケーションは以前よりも全然よくなって、多少の不便で過ごせています。 手術前に声を出せた人、術後に口パクできる人は、この発声ができるのではと、先生が言っていました。 明日の心配をしないで、今日を楽しむ! 佐藤:できないことが多くなっていくだけでも、毎日とても大変だと思います。そんな中、新しいことを、しかも疾患の垣根を超えてやってみようとされた町田さんに、すごいパワーを感じます。その原動力を教えていただきたいです! 町田さん:気管切開の手術をした後は、STさんも周りの人も私が話せるようになるとは思っていなかったので、iPadやフィンガーボードを使ってコミュニケーションをとっていました。 でも、進行したらこうなる、気管切開したら話せない、といった固まった考えは持たないようにしています。ALSだけにとらわれず別の病気だったらなどと考えて、やろうと思ったことをやっています。 食道発声も毎日ちょっとずつ練習して、だんだんと声が出るようになりました。できない、と最初からあきらめてしまうのは嫌なんです。 家族とともに、「明日の心配をしない。今日を楽しく生きる」そう決めて、くよくよしないで過ごしています。 気管切開をする、しないというのは難しい問題です。でも、私は今、手術をしてよかったと思っています。 佐藤:STさんたちの提案と違っても、疾患にとらわれず新しいことに挑戦して、努力している町田さんの行動力はすごいなと感じます。お話を聞いているだけで元気が沸いてきます。 町田さん:食道発声を練習する会で、声が出なくなってもそれを克服して明るく暮らしている方と会い、とても元気づけられました。疾患がまったく異なる私のことを、皆さん「おいで、おいで」と快く受け入れてくれました。 私もそういう人になりたいな、と心から思ったんですよね。 佐藤:これからやっていきたいことや、さらにチャレンジしたいことは何かありますか? 町田さん:今、がんばろうと思っていることは、日本ALS協会群馬県支部長としての務めですね。ALS協会の活動をもっと知ってもらいたい! もう一つは、ロボットスーツHAL@に挑戦することです。先月、かかりつけの病院で装着してみたんですが、私が小柄なのでサイズが合いませんでした。それでもHAL@に挑戦してみて、すごく楽しかったです。 あきらめずに、いろんな方法を使って、HAL@のリハビリを続けて行きたいと思っています。 それと、今年は大好きなクロマニヨンズのライブに郡山まで行ってきました。絶対また行こう!と思うと頑張れます! 今回のオンラインインタビューでは、始めから終わりまで町田さんがご自身でお話くださいました。 聞き取りづらい言葉はくり返して「聞こえますか?」と途中で確認する、数字は手で示して画面に映すなど、聞き手が理解できるように配慮してくださり、一生懸命、気持ちを伝えてくれました。そんな気遣いのあるやさしいお人柄も印象的でした。 気管切開をしたら話せなくなるという常識にとらわれず、柔軟な発想と行動力で、喉頭がんの方々の工夫を取り入れていった町田さんから、この記事を読んでいただいた皆さんへのメッセージをいただきました。 「最初からできない、仕方ない、とあきらめないで。ダメでもともと。もしかしたら…そう思う気持ちを大切にして、行動に移してみてください」 町田さん、ありがとうございました 【町田玲子さんProfile 】 群馬県在住 日本ALS協会群馬県支部長 看護師として病院や訪問看護のキャリアを積み重ねながら、子供服店の経営なども行う。 2019年ALSの診断。2022年6月気管切開後、喉頭がんで発話が困難になった人が行う食道発声というコミュニケーション方法と出会う。食道発声を訓練し、習得。 ★食道発声に関する情報 食道発声とは – 公益社団法人 銀鈴会 食道発声 – Wikipedia Writer:佐藤麻子 Satou Asako ALSと闘うSHUUさん 心の声2年前にALSと診断されたSHUUさん。彼のことは、ブログで知りました。自分の気持ちを正直に綴ったSHUUさんのブログはすごい人気で、たくさんの読者がいます。毎日更新される日々の小さな出来事は、読んでいるとほっこり癒されるし、病気と闘いながらも優しさを失わないSHUUさんの強さ、溢れんばかりの家族への愛に触れ、温かい気持ちになれます。けれど、すべてがhappy話ばかりではなく、悲しみや悔しさや時には憤りさえ感じてため息が出てしまうことも。一喜一憂、こんなにも心を揺さぶられるブログは初めてです。実際のSHUUさんは、どんな方だろう。望む未来、見えない苦しみ、伝えたい思い、知ってもらいたいこと、気づいてほしいこと…もっと、もっとたくさん心の声があるんじゃないのかな。 SHUUさん、きかせてください。今、あなたが伝えたいことは、何ですか? interview 「今、たくさんの人からエネルギーをもらって生きています。ALSになっても人と繋がれる。生きていくには、孤独になっちゃダメなんです」 「ブログを始めたのは、自分がどうやってALSと向き合って、どんな思いで生きたかを息子に残しておきたかったから。それと、ALSに罹患した人の参考だったり、生きる活力になれば…という思いもあったので。でも、今では自分が生きていくための活力になっています。一言で言うと、ブログは心のジム!ALSに身体の筋肉は取られてしまいますが、心の筋肉は取られません。ブログの読者からのコメント一つひとつが、心の筋トレになっています。 体が不自由になり、外出が難しくなったり、コミュニケーションがとりにくくなったり、できないことがどんどん増えていますが、それでも、人って繋がっていくことができるんです。人との繋がりがいかに大切で、生きていくのに必要だということを、今、切実に感じています。 もし、病気や障がいがあって孤独を感じている人がいたら、あきらめないで、少しづつでも自分から動いてみると変わることがたくさんあるんじゃないかなと伝えたい。わたしも、ブログなどで自分自身について発信したり、催しや集まりに参加することで、たくさんの人と新しい繋がりができました。今までやったことのない活動にも参加したり、健常者の頃より忙しいかも(笑)ずっとふさぎこんだままで、自分の殻に閉じ籠っていたら、今きっとこの世にはいないと思う。なので、リアルでもSNSでもいいから、まず自分から動いてみる。これは、とても大切なことだと思います」 誰だって震えるほど寂しい時がある。死ぬほど辛くなるときもある。そんなとき、SHUUさんの言葉を思い出してほしいと思います。 「自分から動いてみようよ」 辛くても、苦しくても、それでも動いてみよう。きっと、何かが変わるはず。そう信じてね。 ★SHUUさんのブログ https://ameblo.jp/als-toubyou-kiroku 「多くの人が気づいてほしい、知ってもらいたい『地域格差』。誰もが同じ介護環境で生活できる世の中になってもらいたい」 SHUUさんは現在、長野県にお住まいです。この地で生まれ育ち、ご自身で美容院を経営されているそうです。 「他の場所に住んだことない、生粋の地元民です。自分の故郷であるこの地をとても大切に思っていますが、病気になり、いざ24時間介護が必要という状況になってみると、介護支援サービスが遅れていて大変なことばかり!地域格差を強く感じています。現在、長野市で重度訪問介護を受けている人は、自分をいれて2人しかいないようです。事業所は1つもなく、この制度が十分浸透していない事実、それによる生活維持の不便さは生死に関わる問題だと思います。 ちなみに、同居家族がありながら、わたしのように24時間の介護、月744時間を獲得できたのは、なんと市内初なんです!前例がない、初めてのことだから、申請を出すのも大変でしたが、支援してくれる方々がチームになって頑張ってくれたおかげで、どうにか希望が叶いました。自分という事例ができたので、今後に繋がっていってほしいと心の底から思っています。」 『地域格差』という言葉が何度も頭を打ち付けます。難病になると、病気だけでなく闘う対象が本当にたくさんあって、へこみます…。SHUUさんが月744時間を獲得したとしても、肝心のヘルパーさんがいなくては、生活が成り立たない。重度訪問護事業所がないため、ヘルパーさんを自分たちで探すことになり、現在も募集中とのこと。自薦ヘルパーさんを雇用することになるので、それもひと苦労の様子。ブログを読んでいても、SHUUさんの日常にいかにヘルパーさんの存在が必要不可欠であるかがわかります。いなくてはならない存在がいないという現状。でも、それはSHUUさんだけの問題ではなく、重度訪問介護を必要とする多くの人が直面する悩みの種でもあるのです。 「家族のことを思うと、24時間介護体制を整えて、少しでも負担を軽減させたい。自分のためというよりも、寝る時間がほとんどなくて、ずっと頑張り続けている奥さんが辛すぎるし、それを知って何もできない自分も辛いです…」 SHUUさんの伝えたい思い。声に出すことができなくても、どんなに強く、切実な思いかが心に響いてきます。この思いを受け止める人がもっと、もっと増えて、拡がって、大きな力になってほしい。誰もが、同じように支援を受けながら生活できる環境が必要です。わたしも、声あげて伝えていきたい。それは生きる選択につながっていくことだから。 「生涯、美容師でいたい!これからも、夢を追いかけて、心の声を思いっきり伝えていきたい」 「生涯美容師の夢が、現役としては志半ばで終わってしまいました。でも、自宅でサロンをやっているので、現役ではないけど、持ってる知識を受け継いでいくことはできます。だから、生涯美容師でいたいという思いは、今も変わりません。治療薬ができて病気が治り、美容師になると言っている息子(今のところは…笑)と一緒にサロンに立てる日が来ること。これが、一番の夢!叶ったら最高!!」 SHUUさんがALSになってから、一番といっていいほど激しく落ち込んだのは、もう自分はカットが出来ないと悟った時。ALSに診断されたり、気管支切開の時よりもショックだったそうです。どれだけ、美容師という仕事にほれ込んでいたか…。 「病院に2週間入院してサロンに戻った初日に、お客様のカットに入ったら腕が全然上がらず…。もう、カットが出来ないんだ。美容師終わりじゃん。人生も終わりだ…と思いました。まだ確定してから1ヶ月弱くらいしか経っていなくて、あまりにも早すぎる進行に、どうしようもないくらい絶望的になって…。夫婦で大泣き。その日はちょうど送り盆で、同じALSで亡くなっている父が空に帰る日だったんです。一緒に連れてって…って。これ、ブログにも書いたな」 今、自宅の2階をサロンにして、奥さんのあっちゃんとスタッフさんがお客様を迎えているそうです。あっちゃん、サロンのこともバリバリこなしてすごい。一人でがんばりすぎてない?大丈夫かな…。 「全部一人でなんて、やり切れてないですよ。いつも、SHUUさんに相談しながらすすめているんです。アドバイスしてもらうというか、指示をもらいながら。美容師としてSHUUさんは技術も経験も教わるところばかり。SHUUさんがいるから、やっぱり心強いです」とあっちゃんが明るく返してくれました。あっちゃんはSHUUさんと一緒に、大切なものを一生懸命守っているんですね。 最近、ご自身の経験をいかして、障がいのある方や病気の方でも気軽に、気楽に利用できる美容サロンになるという、新たな目標もできたそうです。 「自分が当事者になって気づいたんですが、体を自由に動せなくてもおしゃれしていたい。キレイにしていたい。そういう思いはあるけれど、迷惑かけるとか、気を使うから疲れるとか、もう自分なんてとか、あきらめちゃっている人が多いと思うんです。気軽に行ける美容院があって、キレイになれたら気持ちも上がるし、楽しみが増える。外出が難しい人が、外に出ることにワクワクする、そんな気持ちになるようなサロンにしたいと考えています」 ■SHUUさんの自宅2階、美容サロン「SOUP HAIR FACTORY(スープ ヘア ファクトリー)」カット、ヘアカラー、パーマなどご要望を事前に伝え、予約を入れて来店ください。※駐車場有 ※エレベーター有(広さに制限があります) ※車いすのままでの対応可問い合わせ:026-217-7628 最後に。あっちゃんへ…。 SHUUさんの奥さんであるあっちゃん。全身全霊でSHUUさんを支えています。妻であり、母親であり、サロンの仕事もこなす毎日は、きっと私が想像する何倍もハードなはず。それでも、悲壮感など微塵も感じさせないあっちゃんの明るさには、人を元気にする力がぎっしり!とても、強くて、優しくて、魅力的な人です。 「進行が早く、確定2ヶ月でマスク式呼吸器を使い始め、3ヶ月で車いすになって24時間マスク式呼吸器を使う生活になり、8ヶ月で気管切開と胃ろう。早すぎて、行政も何も追い付かず、妻は24時間全介助をしながら大量の書類や申請をこなし、毎日ほとんど寝る間もない日が続いて…。気管切開をしないと生きられない、そんな生きる選択をせまられた時、それでも一緒にいてほしいと言ってくれて…。妻は病気になった自分と共に生きる選択をしてくれました。感謝なんて言葉では言い表せない。気弱になって、悲観的なことを言っても、いつもわたしに最善な方法を考えてくれる。本当に心から思ってる、ありがとうって…。妻と出会えたことが人生最大の幸せです」 SHUUさんの思い、あっちゃんにしっかり伝わっていますよね。 読んでいただいた方にSHUUさんからのメッセージです。 「普通だったり、当たり前にできることが、どれだけ大切かを感じて、後悔しない生き方をしてほしい。それが自分の経験から伝えられることです」 後悔しないように、わたしは、まず大切な家族、支えてくれている人に、ちゃんと気持ちを伝えようと思いました。心の声を一言、一言、丁寧に聞かせていただき、わたしなりの言葉で伝えさせていただいたことに、SHUUさんとあっちゃんに心から感謝します。 ※このインタビューは2020年11月にnote「NOW・いま」に掲載した記事を年数等のみ更新して「Unique」で掲載しています。 Unique/Writing Maeda Rie

ALSと闘うSHUUさん 心の声2年前にALSと診断されたSHUUさん。彼のことは、ブログで知りました。自分の気持ちを正直に綴ったSHUUさんのブログはすごい人気で、たくさんの読者がいます。毎日更新される日々の小さな出来事は、読んでいるとほっこり癒されるし、病気と闘いながらも優しさを失わないSHUUさんの強さ、溢れんばかりの家族への愛に触れ、温かい気持ちになれます。けれど、すべてがhappy話ばかりではなく、悲しみや悔しさや時には憤りさえ感じてため息が出てしまうことも。一喜一憂、こんなにも心を揺さぶられるブログは初めてです。実際のSHUUさんは、どんな方だろう。望む未来、見えない苦しみ、伝えたい思い、知ってもらいたいこと、気づいてほしいこと…もっと、もっとたくさん心の声があるんじゃないのかな。 SHUUさん、きかせてください。今、あなたが伝えたいことは、何ですか? interview 「今、たくさんの人からエネルギーをもらって生きています。ALSになっても人と繋がれる。生きていくには、孤独になっちゃダメなんです」 「ブログを始めたのは、自分がどうやってALSと向き合って、どんな思いで生きたかを息子に残しておきたかったから。それと、ALSに罹患した人の参考だったり、生きる活力になれば…という思いもあったので。でも、今では自分が生きていくための活力になっています。一言で言うと、ブログは心のジム!ALSに身体の筋肉は取られてしまいますが、心の筋肉は取られません。ブログの読者からのコメント一つひとつが、心の筋トレになっています。 体が不自由になり、外出が難しくなったり、コミュニケーションがとりにくくなったり、できないことがどんどん増えていますが、それでも、人って繋がっていくことができるんです。人との繋がりがいかに大切で、生きていくのに必要だということを、今、切実に感じています。 もし、病気や障がいがあって孤独を感じている人がいたら、あきらめないで、少しづつでも自分から動いてみると変わることがたくさんあるんじゃないかなと伝えたい。わたしも、ブログなどで自分自身について発信したり、催しや集まりに参加することで、たくさんの人と新しい繋がりができました。今までやったことのない活動にも参加したり、健常者の頃より忙しいかも(笑)ずっとふさぎこんだままで、自分の殻に閉じ籠っていたら、今きっとこの世にはいないと思う。なので、リアルでもSNSでもいいから、まず自分から動いてみる。これは、とても大切なことだと思います」 誰だって震えるほど寂しい時がある。死ぬほど辛くなるときもある。そんなとき、SHUUさんの言葉を思い出してほしいと思います。 「自分から動いてみようよ」 辛くても、苦しくても、それでも動いてみよう。きっと、何かが変わるはず。そう信じてね。 ★SHUUさんのブログ https://ameblo.jp/als-toubyou-kiroku 「多くの人が気づいてほしい、知ってもらいたい『地域格差』。誰もが同じ介護環境で生活できる世の中になってもらいたい」 SHUUさんは現在、長野県にお住まいです。この地で生まれ育ち、ご自身で美容院を経営されているそうです。 「他の場所に住んだことない、生粋の地元民です。自分の故郷であるこの地をとても大切に思っていますが、病気になり、いざ24時間介護が必要という状況になってみると、介護支援サービスが遅れていて大変なことばかり!地域格差を強く感じています。現在、長野市で重度訪問介護を受けている人は、自分をいれて2人しかいないようです。事業所は1つもなく、この制度が十分浸透していない事実、それによる生活維持の不便さは生死に関わる問題だと思います。 ちなみに、同居家族がありながら、わたしのように24時間の介護、月744時間を獲得できたのは、なんと市内初なんです!前例がない、初めてのことだから、申請を出すのも大変でしたが、支援してくれる方々がチームになって頑張ってくれたおかげで、どうにか希望が叶いました。自分という事例ができたので、今後に繋がっていってほしいと心の底から思っています。」 『地域格差』という言葉が何度も頭を打ち付けます。難病になると、病気だけでなく闘う対象が本当にたくさんあって、へこみます…。SHUUさんが月744時間を獲得したとしても、肝心のヘルパーさんがいなくては、生活が成り立たない。重度訪問護事業所がないため、ヘルパーさんを自分たちで探すことになり、現在も募集中とのこと。自薦ヘルパーさんを雇用することになるので、それもひと苦労の様子。ブログを読んでいても、SHUUさんの日常にいかにヘルパーさんの存在が必要不可欠であるかがわかります。いなくてはならない存在がいないという現状。でも、それはSHUUさんだけの問題ではなく、重度訪問介護を必要とする多くの人が直面する悩みの種でもあるのです。 「家族のことを思うと、24時間介護体制を整えて、少しでも負担を軽減させたい。自分のためというよりも、寝る時間がほとんどなくて、ずっと頑張り続けている奥さんが辛すぎるし、それを知って何もできない自分も辛いです…」 SHUUさんの伝えたい思い。声に出すことができなくても、どんなに強く、切実な思いかが心に響いてきます。この思いを受け止める人がもっと、もっと増えて、拡がって、大きな力になってほしい。誰もが、同じように支援を受けながら生活できる環境が必要です。わたしも、声あげて伝えていきたい。それは生きる選択につながっていくことだから。 「生涯、美容師でいたい!これからも、夢を追いかけて、心の声を思いっきり伝えていきたい」 「生涯美容師の夢が、現役としては志半ばで終わってしまいました。でも、自宅でサロンをやっているので、現役ではないけど、持ってる知識を受け継いでいくことはできます。だから、生涯美容師でいたいという思いは、今も変わりません。治療薬ができて病気が治り、美容師になると言っている息子(今のところは…笑)と一緒にサロンに立てる日が来ること。これが、一番の夢!叶ったら最高!!」 SHUUさんがALSになってから、一番といっていいほど激しく落ち込んだのは、もう自分はカットが出来ないと悟った時。ALSに診断されたり、気管支切開の時よりもショックだったそうです。どれだけ、美容師という仕事にほれ込んでいたか…。 「病院に2週間入院してサロンに戻った初日に、お客様のカットに入ったら腕が全然上がらず…。もう、カットが出来ないんだ。美容師終わりじゃん。人生も終わりだ…と思いました。まだ確定してから1ヶ月弱くらいしか経っていなくて、あまりにも早すぎる進行に、どうしようもないくらい絶望的になって…。夫婦で大泣き。その日はちょうど送り盆で、同じALSで亡くなっている父が空に帰る日だったんです。一緒に連れてって…って。これ、ブログにも書いたな」 今、自宅の2階をサロンにして、奥さんのあっちゃんとスタッフさんがお客様を迎えているそうです。あっちゃん、サロンのこともバリバリこなしてすごい。一人でがんばりすぎてない?大丈夫かな…。 「全部一人でなんて、やり切れてないですよ。いつも、SHUUさんに相談しながらすすめているんです。アドバイスしてもらうというか、指示をもらいながら。美容師としてSHUUさんは技術も経験も教わるところばかり。SHUUさんがいるから、やっぱり心強いです」とあっちゃんが明るく返してくれました。あっちゃんはSHUUさんと一緒に、大切なものを一生懸命守っているんですね。 最近、ご自身の経験をいかして、障がいのある方や病気の方でも気軽に、気楽に利用できる美容サロンになるという、新たな目標もできたそうです。 「自分が当事者になって気づいたんですが、体を自由に動せなくてもおしゃれしていたい。キレイにしていたい。そういう思いはあるけれど、迷惑かけるとか、気を使うから疲れるとか、もう自分なんてとか、あきらめちゃっている人が多いと思うんです。気軽に行ける美容院があって、キレイになれたら気持ちも上がるし、楽しみが増える。外出が難しい人が、外に出ることにワクワクする、そんな気持ちになるようなサロンにしたいと考えています」 ■SHUUさんの自宅2階、美容サロン「SOUP HAIR FACTORY(スープ ヘア ファクトリー)」カット、ヘアカラー、パーマなどご要望を事前に伝え、予約を入れて来店ください。※駐車場有 ※エレベーター有(広さに制限があります) ※車いすのままでの対応可問い合わせ:026-217-7628 最後に。あっちゃんへ…。 SHUUさんの奥さんであるあっちゃん。全身全霊でSHUUさんを支えています。妻であり、母親であり、サロンの仕事もこなす毎日は、きっと私が想像する何倍もハードなはず。それでも、悲壮感など微塵も感じさせないあっちゃんの明るさには、人を元気にする力がぎっしり!とても、強くて、優しくて、魅力的な人です。 「進行が早く、確定2ヶ月でマスク式呼吸器を使い始め、3ヶ月で車いすになって24時間マスク式呼吸器を使う生活になり、8ヶ月で気管切開と胃ろう。早すぎて、行政も何も追い付かず、妻は24時間全介助をしながら大量の書類や申請をこなし、毎日ほとんど寝る間もない日が続いて…。気管切開をしないと生きられない、そんな生きる選択をせまられた時、それでも一緒にいてほしいと言ってくれて…。妻は病気になった自分と共に生きる選択をしてくれました。感謝なんて言葉では言い表せない。気弱になって、悲観的なことを言っても、いつもわたしに最善な方法を考えてくれる。本当に心から思ってる、ありがとうって…。妻と出会えたことが人生最大の幸せです」 SHUUさんの思い、あっちゃんにしっかり伝わっていますよね。 読んでいただいた方にSHUUさんからのメッセージです。 「普通だったり、当たり前にできることが、どれだけ大切かを感じて、後悔しない生き方をしてほしい。それが自分の経験から伝えられることです」 後悔しないように、わたしは、まず大切な家族、支えてくれている人に、ちゃんと気持ちを伝えようと思いました。心の声を一言、一言、丁寧に聞かせていただき、わたしなりの言葉で伝えさせていただいたことに、SHUUさんとあっちゃんに心から感謝します。 ※このインタビューは2020年11月にnote「NOW・いま」に掲載した記事を年数等のみ更新して「Unique」で掲載しています。 Unique/Writing Maeda Rie 暮らしの中に必要な支援を考える。秋山正子さんInterview!「暮らしの保健室」、「マギーズ東京」の開設という偉業を成し、ケアーズ白十字訪問看護ステーション統括所長も勤められる秋山正子さん。 コロナ感染の不安が広がり、医療、看護、介護へも影響が及ぶ中、制限しながらも、相談者への対応を続けられています。心の不安を受け止めてくれる存在が、どれほど人の支えになるか。身に染みて感じる今日この頃。“暮らしの中に必要な支援”について、秋山さんの思いをお伝えします。 扉の中は暖かいもう一つの我が家。「暮らしの保健室」のこと 大都会新宿にある戸山ハイツ。ホッと安らぐ懐かしさが漂うエリア。 秋山正子さんが開設した「暮らしの保健室」は、東京新宿区、築50年を超える「戸山ハイツ」33号棟の1階にあります。 木香を感じるウッドな造りの外観は、昔ながらの商店街の中では目を惹く存在。夕暮れ時、窓から漏れる優しい灯りからは、ふと覗いてみたくなるような人肌の温もりが感じられます。ここは、誰でも自由に訪れて、体のこと、病気のこと、介護や看護のことを相談することができる、まさに“保健室”。そして、この地に住む人々の孤独を癒し、不安や悩みを話せる心の拠り所でもあります。 秋山さんに、この「暮らしの保健室」でお話を伺えることになりました。 -とても落ち着く室内ですね。大都会の中にいるせわしさをまったく感じません。 秋山正子さん(以下:秋山さん)「ここは2011年にオープンしました。予約がいらないこと、いつ来てもいいこと、相談料がかからないこと、そして木を使った安らげる空間という、マギーズの考え方を取り入れて造ったんです」 楽し気なおしゃべりと、笑い声が溢れてる「暮らしの保険室」。地域の人の憩いの場。 -「マギーズキャンサーケアリングセンター」の創設者、マギー・K・ジェンクスさんの考えですね。優しい照明と自然を取り入れた温かい雰囲気、リラックスできる空間。これは「マギーズ東京」と同じコンセプトなんですね。 秋山さん「そうですね。病院でも自宅でもない、第二の我が家のような居場所。それがイメージです。ここは、2017年にグッドデザイン賞を受賞しています。「暮らしの保健室」の考え方を含めて評価していただようです」 「暮らしの保健室」は、マギーズをお手本にしたけれど、違うところは病気に限らずに、地域の方からの相談やご質問に対応しているところです。例えば、「家族が認知症になった」「旦那が病院に入院してしまった!」と不安な気持ちをお話に来る人がいたり、「何の薬か分からなくなってしまった」といった困り事を相談に来たり。ほんのちょっとしたことだけれど、わからなくなったり、不安になると、先に進めないんですよね。「暮らしの保健室」は、そういうちょっとした分からない事を気軽に話せる場所なんです」 2017年度グッドデザイン特別賞を受賞。「地域経済の活性化により経済発展に寄与するデザインとして特に優れたもの」として選出。 迷ったり、不安になったり、困った人への道先案内。 -いろんな相談がくると、対応しきれないこともたくさんあるのではないでしょうか?相談を受けるのはとても難しいように思います。上手な対応のコツというのはありますか? 秋山さん「私たちの相談支援は、セカンドオピニオンではないので、治療や医療に関して答えを出していくことはしていないし、できないんです。相談を受ける時は、相手の話をよく聴いて、一番大事にしていることは何か、何を解決したいと思っているのかを知ることから始めます。それが分かってきたら、悩んでいる中身を少し整理して、次に何を選択していくかを考え、その人が次に進んでいくための道先案内をしていくような感じです」 -「道先案内」とは、とてもわかりやすい表現ですね。秋山さんのそうした考えは広がっていて、「暮らしの保健室」は全国に50ヵ所以上開かれているそうですが、どの地域でも同じように運営されているのでしょうか? 秋山さん「「暮らしの保健室」は、立ちあげた方や地域の特性など、各施設がそれぞれの状況に応じたスタイルで運営を行っているんです。ただ、考え方や基本方針は皆同じです。患者さんや相談に来た方とは常に横並びの関係で、専門職が知識を伝授するとか、教え諭すようなことはありません。悩みをきいた上でどうしたらいいのかを一緒に考えて、病気や障がいをもった人が自分の足で歩いていけるようにする。この、自立支援の考えはとても大切で、「暮らしの保健室」の柱になる考えです。状況が変わっても、これだけは、譲れないところですね」 何があっても訪問看護が維持できる。その体制づくりが課題。 -ここ1、2年はコロナ対策で、入院すると家族や近しい人とまったく会えなくなってしまう状況が続いているので、自宅での療養を望む人が増えているようです。 訪問看護は、今、なくてはならない重要な存在ですが、利用者が増えていることもあり、人材不足の問題が益々深刻にならないかと心配です。 秋山さん「事業所の数は増えていますよね。ただ、ぎりぎりの人数で運営している事業所も少なくありません。そのため、災害やコロナなどの影響を受けると、人手に余裕がないために訪問ができなくなってしまわないかという心配があります。誰かが休んでもカバーできるくらいの余裕ある人材確保ができればいいのですが…」 -看護師、ヘルパー不足は患者さんにとっては深刻な問題です。解決への糸口があるとしたらどんなことでしょう? 秋山さん「人の問題は難しいですよね。白十字訪問看護ステーションのことを例に挙げると、訪問看護事業所の他に、看護小規模多機能型の施設「坂町ミモザの家」、そして「暮らしの保健室」といった事業内容の違う事業所を運営し、大変な時はみんなが連携して訪問看護を支えていくような仕組みを作っています。 話をしたり、相談できる場は、地域に住む人の支えになります。各家庭に訪問することだけでなく、目線を広げた地域のための活動が増えれば連携もとりやすく、人材確保にも繋がるのではないかと思っています」 「マギーズ東京」「暮らしの保健室」大切なことは話を聴く。対話をすること。 東京の豊洲に開設された「マギーズ東京」。緑に囲まれ、ここだけ別世界のような雰囲気。 -「マギーズ東京」に行ってきました。都会の埋め立て地にこんなに自然を感じる場が存在することに、まず驚きでした。室内の居心地もよく、訪れた人は緊張がほぐれて気分がよくなりますね。環境って大事だなとつくづく思いました。 秋山さん「マギーズ東京の開設は、イギリスでセンター長を勤める方と、がん看護に関する学会で登壇者としてご一緒したことがきっかけになりました。いつでも、誰でも相談に来れるように窓口を開き、がんを経験している人やご家族、友人など、がんに影響を受けるすべての人を受け入れて対応していることを知り、そういう場が日本でも必要だと強く感じたんです。病院以外で、病気のことから暮らしのことなど、気軽に相談できる環境の整った場、というものがなかったんですよね。それで、マギーズをつくる運動を始めました。 -日本では前例もないし、発想や考えを理解されにくかったのではないですか? 秋山さん「そうなんです。整った環境の中、がんに影響を受ける人がいつでも自由に来て相談することができる。そんな場をつくると言っても、理解してもらうのは大変でした。医療保険、介護保険も関係なく、収入源がない状態でどうやって運営するのかイメージできない…。ということをよく言われましたね。でも、すでにオープンしていた「暮らしの保健室」がいい見本となって、支援へと繋げていくことができました」 -「マギーズ東京」、「暮らしの保健室」の両方で大切にしているのは、どんなことでしょうか? 秋山さん「相談者さんが、診断を受けて気持ちが下がっていたとしても、自分で決めて進んでいけるようにサポートすることが私たちの役目です。相談に来られた方のことは、心理士、看護師などのスタッフが、毎日リフレクションという振り返りをして情報を共有しています。誰が対応しても導く方向が同じになるようにするためです。 「マギーズ東京」を利用される方への関わり方で、一番大切にしていることは話を聴くこと。対話することです。単なる傾聴ではなく、一緒に考え整理し、方向を共に探りながら話を聴く。それは、マギーズも保健室も同じです」 マギーズ東京の室内は木の香りでいっぱい。癒しとくつろぎの空間。 -気軽に相談できる場がある。それは医療や看護に留まらずに、人の暮らしの大きな支えになっていると思います。問題や不安が大きくなる前に、サポートできることもありますよね。 秋山さん「そうですね。今、生きづらさを抱えている人はたくさんいると思います。そういう方たちが気軽に相談できる場があると、問題に対して早めに対処ができるようになります。 例えば、体調が優れないとすぐに救急車を呼んで大きな病院に行こうとする人がいます。でも、それが一番いい方法かというと、そうではない場合もあります。かかりつけ医がいれば、話をきいてもらって解決できるかもしれません。訪問看護が通っていれば、体調の変化に早めに気付くことができるかもしれません。そんなふうに、救急車を呼ぶことになる手前でサポートできることがたくさんあるはず。ただ医療を使うのではなく、上手に医療にかかる。それは、必要以上に医療を使わないということも含めて、大事なことだと思います」 -難病でも、疾病の種類に関係なく、そうした垣根を越えて進む道を見つける場が必要です。難病患者が気軽に相談できる場をつくりたいと、お話しを聴いてつくづく思いました。少々、大きすぎる目標ですけれど…(笑) 幅広い世代の人が悩みや不安を相談できる場を各地域に。 -自分の家で最後まで過ごしたいと望む人がいたら、その思いに応えていきたい。秋山さんは、そのために必要な道を一つひとつ切り開きながら歩んでこられていますが、これからさらに、どのような道をつくっていこうと考えていますか? 秋山さん「地域の中でいろんな人と手を組んで、そこに住む人が最後までこの街で、自分の家で過ごすにはどうしたらいいのか。そんなことを相談できる場が、もっともっと増えて、こうした考えが広がってほしいと思っています。 今、若い患者さんは、自分の意思で医療者と相談しながら治療を行っている人が増えていますね。患者さんが自分の意思で選択できる、そんな時代になってきているのだと思いますが、やはり迷いや不安はつきないのかと。医療体制や考え方が変化しても、相談できる場、相談できる人がいることで安心を得られる人がいます。そんなふうに考えると、「暮らしの保健室」は、これからもっといろんな世代の人に利用してもらいたい。そういう働きかけも大切だと思っています」 -最後に、今後の活動について、教えてください。 秋山さん「全国各地に広まった「暮らしの保健室」が、それぞれの地で次の世代が育ち、受け継がれていくのを見守っていこうと思っています」 とあるメディアに掲載されていた秋山さんの言葉で、印象深く心に残っている一文があります。 「お一人お一人の人生の最後の場面に出会うことは、その方の“いのち“を物語として受け継ぎ、次の世代へ語り継ぐ役目を負ったということだと思わされることも多々ある」 次世代へと繋げていく。Uniqueも、こうした情報発信を行う上で、役目を負うのであれば、どんな役目なのだろう…と考えます。もっと多くを経験し、もっと深く思考し、続けていかなければ見えないものなのかもしれません。次世代へと繋げていく。その役目を実感できた時、はたしてやり遂げたと思えるのか。やり残したと思い、自分に落胆するのか。先のことは見えないけれど、一日、一日がその答えをつくる貴重な時間だということは、どんな時でも忘れずにいられそうです。 小さな町の保健室。秋山さんの考えが多くの地に広がり、人を支えているのだと思うと,温かい気持ちになれます。年齢、性別、疾患、生涯、すべての垣根を取り除く集いの場が、これからも各地に、各町に、増えていくことを願います。 秋山あきやま 正子まさこさん秋田市生まれ。1973年聖路加看護大学(現聖路加国際大学)を卒業。看護師・助産師を経て、1992年東京の医療法人春峰会の白十字訪問看護ステーションで訪問看護を開始。2001年ケアーズ白十字訪問看護ステーションを起業、代表取締役に。2011年「暮らしの保健室」を東京・新宿に開設、2016年NPO法人マギーズ東京を設立。2019年 第47回フローレンス・ナイチンゲール記章受賞 ◆マギーズ東京WEBサイト:https://maggiestokyo.org ※マギーズ東京へのご寄付はコチラから↓ マギーズ東京 | マギーズ東京を支援する (maggiestokyo.org) ◆暮らしの保健室 WEBサイト:https://kuraho.jp/ ※暮らしの保健室開設にご興味のある方へ・基本ガイド https://kuraho.jp/steps.html Unique/Writing:Maeda Rie

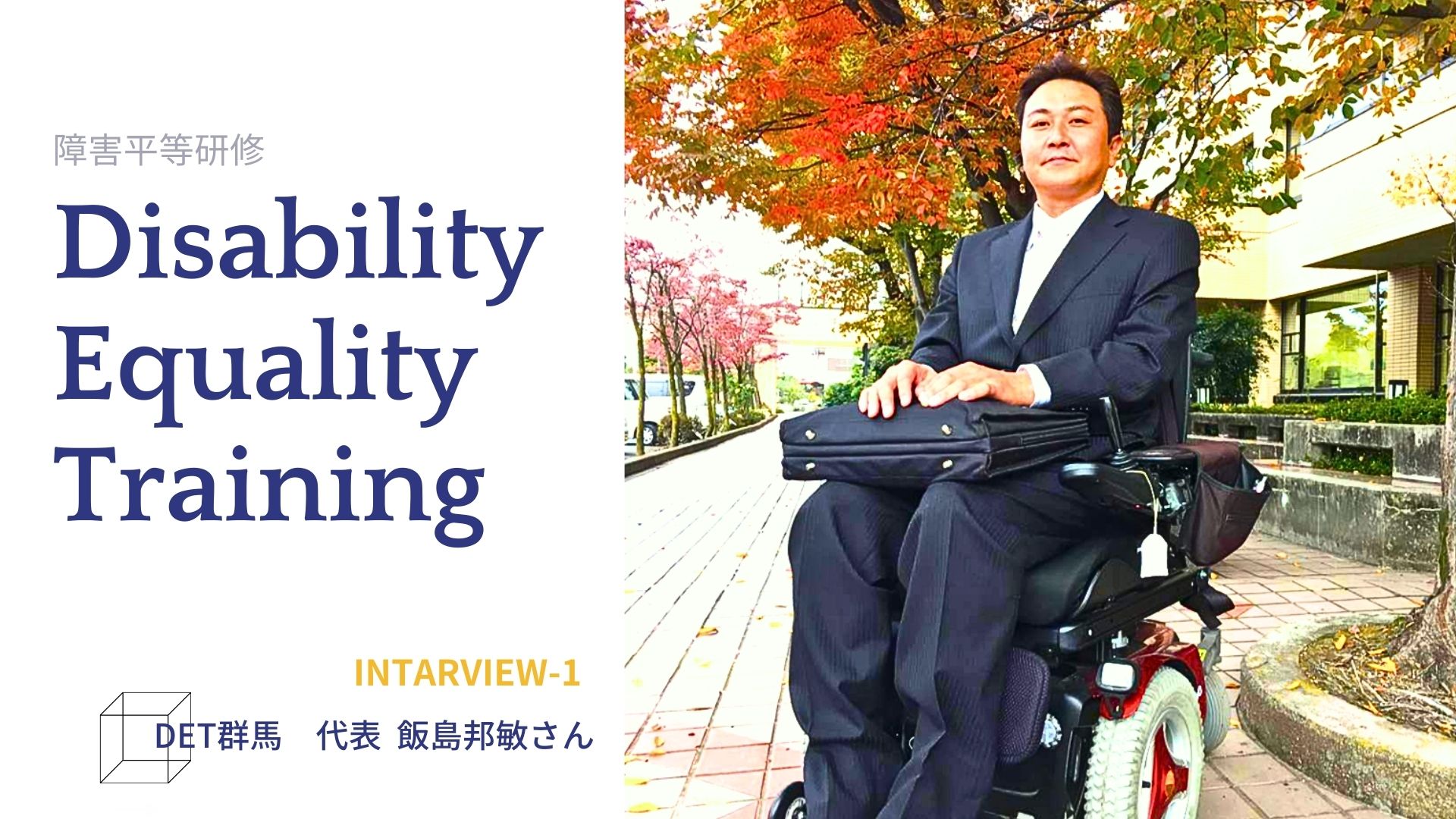

暮らしの中に必要な支援を考える。秋山正子さんInterview!「暮らしの保健室」、「マギーズ東京」の開設という偉業を成し、ケアーズ白十字訪問看護ステーション統括所長も勤められる秋山正子さん。 コロナ感染の不安が広がり、医療、看護、介護へも影響が及ぶ中、制限しながらも、相談者への対応を続けられています。心の不安を受け止めてくれる存在が、どれほど人の支えになるか。身に染みて感じる今日この頃。“暮らしの中に必要な支援”について、秋山さんの思いをお伝えします。 扉の中は暖かいもう一つの我が家。「暮らしの保健室」のこと 大都会新宿にある戸山ハイツ。ホッと安らぐ懐かしさが漂うエリア。 秋山正子さんが開設した「暮らしの保健室」は、東京新宿区、築50年を超える「戸山ハイツ」33号棟の1階にあります。 木香を感じるウッドな造りの外観は、昔ながらの商店街の中では目を惹く存在。夕暮れ時、窓から漏れる優しい灯りからは、ふと覗いてみたくなるような人肌の温もりが感じられます。ここは、誰でも自由に訪れて、体のこと、病気のこと、介護や看護のことを相談することができる、まさに“保健室”。そして、この地に住む人々の孤独を癒し、不安や悩みを話せる心の拠り所でもあります。 秋山さんに、この「暮らしの保健室」でお話を伺えることになりました。 -とても落ち着く室内ですね。大都会の中にいるせわしさをまったく感じません。 秋山正子さん(以下:秋山さん)「ここは2011年にオープンしました。予約がいらないこと、いつ来てもいいこと、相談料がかからないこと、そして木を使った安らげる空間という、マギーズの考え方を取り入れて造ったんです」 楽し気なおしゃべりと、笑い声が溢れてる「暮らしの保険室」。地域の人の憩いの場。 -「マギーズキャンサーケアリングセンター」の創設者、マギー・K・ジェンクスさんの考えですね。優しい照明と自然を取り入れた温かい雰囲気、リラックスできる空間。これは「マギーズ東京」と同じコンセプトなんですね。 秋山さん「そうですね。病院でも自宅でもない、第二の我が家のような居場所。それがイメージです。ここは、2017年にグッドデザイン賞を受賞しています。「暮らしの保健室」の考え方を含めて評価していただようです」 「暮らしの保健室」は、マギーズをお手本にしたけれど、違うところは病気に限らずに、地域の方からの相談やご質問に対応しているところです。例えば、「家族が認知症になった」「旦那が病院に入院してしまった!」と不安な気持ちをお話に来る人がいたり、「何の薬か分からなくなってしまった」といった困り事を相談に来たり。ほんのちょっとしたことだけれど、わからなくなったり、不安になると、先に進めないんですよね。「暮らしの保健室」は、そういうちょっとした分からない事を気軽に話せる場所なんです」 2017年度グッドデザイン特別賞を受賞。「地域経済の活性化により経済発展に寄与するデザインとして特に優れたもの」として選出。 迷ったり、不安になったり、困った人への道先案内。 -いろんな相談がくると、対応しきれないこともたくさんあるのではないでしょうか?相談を受けるのはとても難しいように思います。上手な対応のコツというのはありますか? 秋山さん「私たちの相談支援は、セカンドオピニオンではないので、治療や医療に関して答えを出していくことはしていないし、できないんです。相談を受ける時は、相手の話をよく聴いて、一番大事にしていることは何か、何を解決したいと思っているのかを知ることから始めます。それが分かってきたら、悩んでいる中身を少し整理して、次に何を選択していくかを考え、その人が次に進んでいくための道先案内をしていくような感じです」 -「道先案内」とは、とてもわかりやすい表現ですね。秋山さんのそうした考えは広がっていて、「暮らしの保健室」は全国に50ヵ所以上開かれているそうですが、どの地域でも同じように運営されているのでしょうか? 秋山さん「「暮らしの保健室」は、立ちあげた方や地域の特性など、各施設がそれぞれの状況に応じたスタイルで運営を行っているんです。ただ、考え方や基本方針は皆同じです。患者さんや相談に来た方とは常に横並びの関係で、専門職が知識を伝授するとか、教え諭すようなことはありません。悩みをきいた上でどうしたらいいのかを一緒に考えて、病気や障がいをもった人が自分の足で歩いていけるようにする。この、自立支援の考えはとても大切で、「暮らしの保健室」の柱になる考えです。状況が変わっても、これだけは、譲れないところですね」 何があっても訪問看護が維持できる。その体制づくりが課題。 -ここ1、2年はコロナ対策で、入院すると家族や近しい人とまったく会えなくなってしまう状況が続いているので、自宅での療養を望む人が増えているようです。 訪問看護は、今、なくてはならない重要な存在ですが、利用者が増えていることもあり、人材不足の問題が益々深刻にならないかと心配です。 秋山さん「事業所の数は増えていますよね。ただ、ぎりぎりの人数で運営している事業所も少なくありません。そのため、災害やコロナなどの影響を受けると、人手に余裕がないために訪問ができなくなってしまわないかという心配があります。誰かが休んでもカバーできるくらいの余裕ある人材確保ができればいいのですが…」 -看護師、ヘルパー不足は患者さんにとっては深刻な問題です。解決への糸口があるとしたらどんなことでしょう? 秋山さん「人の問題は難しいですよね。白十字訪問看護ステーションのことを例に挙げると、訪問看護事業所の他に、看護小規模多機能型の施設「坂町ミモザの家」、そして「暮らしの保健室」といった事業内容の違う事業所を運営し、大変な時はみんなが連携して訪問看護を支えていくような仕組みを作っています。 話をしたり、相談できる場は、地域に住む人の支えになります。各家庭に訪問することだけでなく、目線を広げた地域のための活動が増えれば連携もとりやすく、人材確保にも繋がるのではないかと思っています」 「マギーズ東京」「暮らしの保健室」大切なことは話を聴く。対話をすること。 東京の豊洲に開設された「マギーズ東京」。緑に囲まれ、ここだけ別世界のような雰囲気。 -「マギーズ東京」に行ってきました。都会の埋め立て地にこんなに自然を感じる場が存在することに、まず驚きでした。室内の居心地もよく、訪れた人は緊張がほぐれて気分がよくなりますね。環境って大事だなとつくづく思いました。 秋山さん「マギーズ東京の開設は、イギリスでセンター長を勤める方と、がん看護に関する学会で登壇者としてご一緒したことがきっかけになりました。いつでも、誰でも相談に来れるように窓口を開き、がんを経験している人やご家族、友人など、がんに影響を受けるすべての人を受け入れて対応していることを知り、そういう場が日本でも必要だと強く感じたんです。病院以外で、病気のことから暮らしのことなど、気軽に相談できる環境の整った場、というものがなかったんですよね。それで、マギーズをつくる運動を始めました。 -日本では前例もないし、発想や考えを理解されにくかったのではないですか? 秋山さん「そうなんです。整った環境の中、がんに影響を受ける人がいつでも自由に来て相談することができる。そんな場をつくると言っても、理解してもらうのは大変でした。医療保険、介護保険も関係なく、収入源がない状態でどうやって運営するのかイメージできない…。ということをよく言われましたね。でも、すでにオープンしていた「暮らしの保健室」がいい見本となって、支援へと繋げていくことができました」 -「マギーズ東京」、「暮らしの保健室」の両方で大切にしているのは、どんなことでしょうか? 秋山さん「相談者さんが、診断を受けて気持ちが下がっていたとしても、自分で決めて進んでいけるようにサポートすることが私たちの役目です。相談に来られた方のことは、心理士、看護師などのスタッフが、毎日リフレクションという振り返りをして情報を共有しています。誰が対応しても導く方向が同じになるようにするためです。 「マギーズ東京」を利用される方への関わり方で、一番大切にしていることは話を聴くこと。対話することです。単なる傾聴ではなく、一緒に考え整理し、方向を共に探りながら話を聴く。それは、マギーズも保健室も同じです」 マギーズ東京の室内は木の香りでいっぱい。癒しとくつろぎの空間。 -気軽に相談できる場がある。それは医療や看護に留まらずに、人の暮らしの大きな支えになっていると思います。問題や不安が大きくなる前に、サポートできることもありますよね。 秋山さん「そうですね。今、生きづらさを抱えている人はたくさんいると思います。そういう方たちが気軽に相談できる場があると、問題に対して早めに対処ができるようになります。 例えば、体調が優れないとすぐに救急車を呼んで大きな病院に行こうとする人がいます。でも、それが一番いい方法かというと、そうではない場合もあります。かかりつけ医がいれば、話をきいてもらって解決できるかもしれません。訪問看護が通っていれば、体調の変化に早めに気付くことができるかもしれません。そんなふうに、救急車を呼ぶことになる手前でサポートできることがたくさんあるはず。ただ医療を使うのではなく、上手に医療にかかる。それは、必要以上に医療を使わないということも含めて、大事なことだと思います」 -難病でも、疾病の種類に関係なく、そうした垣根を越えて進む道を見つける場が必要です。難病患者が気軽に相談できる場をつくりたいと、お話しを聴いてつくづく思いました。少々、大きすぎる目標ですけれど…(笑) 幅広い世代の人が悩みや不安を相談できる場を各地域に。 -自分の家で最後まで過ごしたいと望む人がいたら、その思いに応えていきたい。秋山さんは、そのために必要な道を一つひとつ切り開きながら歩んでこられていますが、これからさらに、どのような道をつくっていこうと考えていますか? 秋山さん「地域の中でいろんな人と手を組んで、そこに住む人が最後までこの街で、自分の家で過ごすにはどうしたらいいのか。そんなことを相談できる場が、もっともっと増えて、こうした考えが広がってほしいと思っています。 今、若い患者さんは、自分の意思で医療者と相談しながら治療を行っている人が増えていますね。患者さんが自分の意思で選択できる、そんな時代になってきているのだと思いますが、やはり迷いや不安はつきないのかと。医療体制や考え方が変化しても、相談できる場、相談できる人がいることで安心を得られる人がいます。そんなふうに考えると、「暮らしの保健室」は、これからもっといろんな世代の人に利用してもらいたい。そういう働きかけも大切だと思っています」 -最後に、今後の活動について、教えてください。 秋山さん「全国各地に広まった「暮らしの保健室」が、それぞれの地で次の世代が育ち、受け継がれていくのを見守っていこうと思っています」 とあるメディアに掲載されていた秋山さんの言葉で、印象深く心に残っている一文があります。 「お一人お一人の人生の最後の場面に出会うことは、その方の“いのち“を物語として受け継ぎ、次の世代へ語り継ぐ役目を負ったということだと思わされることも多々ある」 次世代へと繋げていく。Uniqueも、こうした情報発信を行う上で、役目を負うのであれば、どんな役目なのだろう…と考えます。もっと多くを経験し、もっと深く思考し、続けていかなければ見えないものなのかもしれません。次世代へと繋げていく。その役目を実感できた時、はたしてやり遂げたと思えるのか。やり残したと思い、自分に落胆するのか。先のことは見えないけれど、一日、一日がその答えをつくる貴重な時間だということは、どんな時でも忘れずにいられそうです。 小さな町の保健室。秋山さんの考えが多くの地に広がり、人を支えているのだと思うと,温かい気持ちになれます。年齢、性別、疾患、生涯、すべての垣根を取り除く集いの場が、これからも各地に、各町に、増えていくことを願います。 秋山あきやま 正子まさこさん秋田市生まれ。1973年聖路加看護大学(現聖路加国際大学)を卒業。看護師・助産師を経て、1992年東京の医療法人春峰会の白十字訪問看護ステーションで訪問看護を開始。2001年ケアーズ白十字訪問看護ステーションを起業、代表取締役に。2011年「暮らしの保健室」を東京・新宿に開設、2016年NPO法人マギーズ東京を設立。2019年 第47回フローレンス・ナイチンゲール記章受賞 ◆マギーズ東京WEBサイト:https://maggiestokyo.org ※マギーズ東京へのご寄付はコチラから↓ マギーズ東京 | マギーズ東京を支援する (maggiestokyo.org) ◆暮らしの保健室 WEBサイト:https://kuraho.jp/ ※暮らしの保健室開設にご興味のある方へ・基本ガイド https://kuraho.jp/steps.html Unique/Writing:Maeda Rie インクルーシブな社会をめざし地域に根差して活動する、DET群馬 代表 飯島邦敏さんinterview-1障害平等研修(DET)を原点に、住みやすい町づくりを! 最近、インクルーシブという言葉を頻繁に目にし、聞くようになりました。情報は溢れるほど豊富にあり、様々な考えや取り組みが行われていることを知ることができます。 その一方で、自分には何ができるのか、何をしたらいいのかと、「多様性が当たり前の社会づくり」という壮大なテーマに対し、迷走する人も多いのではないでしょうか? インクルーシブ社会の実現をめざすDET (Disability Equality Training・障害平等研修)群馬代表の飯島邦敏さんに、ご自身が目指す社会に向けた活動について、たくさんのことをお伺いしました。 障害は社会がつくったもの。基準を変えていくことで、バリアはなくなる! 前田:最近、インクルーシブな社会(多様性を認め合う社会)に向かっているんだな…と感じることがありますが、飯島さんが病気を発症し、車いすユーザーになった10年以上前に比べると、障害者を取り巻く環境は徐々に変わってきていますよね。飯島さん:私もそう感じています。地域にもよりますが、当時はまだバリアフリー化が新しい感じでしたから。私の病気は、10万人に一人という難病です。そのため、病気に関する情報は少ないし、今のようなオンラインで交流する手段もなく同病者と会うこともがんばらないと実現できない。すごく孤独で不自由なことばかりでしたね。 とくに外出時、トイレや道の段差、階段とか、車いす生活になってこんなにも不便なことが多いということに気付きました。 トイレ探しは車いすユーザーにとって、大きな不安材料になるんです。私もそれがストレスで、だんだんと外に出ることをしなくなっていた時期もありましたから。 前田:病気になっていろんな変化を受け入れることができなくて、なんとなく引け目を感じているという人、少なくないですよね。人に迷惑をかけたくない、足手まといと思われたくない、誰だってそう思いますから。 飯島さん:でも、このままではダメだと思って患者会を立ち上げたりしながら、少しずつ活動を始めたんです。 ただ、自分が暮らしにくいと思う経験をたくさんしているのに、それをどうやって変えていったらいいのか、どう行動していいのかがつかめず、前に進んでいるようで進んでいない。 何か足りないな…と感じていました。 前田:そんなときに、人生を変える研修に出会ったんですね。 飯島さん:その当時、DETフォーラム(※)の講師による障害平等研修が伊勢崎市内で行われたんです。その研修に参加して、まるで雷に打たれたようにすごい衝撃を受けました。それまでモヤモヤとしたことがクリアになって、いろんな迷いが吹っ飛んだんです。 (※)特定非営利活動法人障害平等研修フォーラムdetforum.org)https://detforum.org/ 前田:どんな内容がそんなにも衝撃的だったのでしょう? 飯島さん:DETの受け止め方は人それぞれだと思います。私の場合は、障害者がいるからいろいろな社会問題があるのではなく、誰もが過ごしやすいと思えないこの社会事態に問題がある。そんなふうに、自分が思っていたこととまったく違う考え方があることに気付いて、障害とはなにか? 障害とはどこにある? 障害のある社会とは?といったことを深く考えることができました。 前田:確かに、地下を開発して階段だらけになった街の構造や、障害者とクラス分けされる教育システム…今の社会は普通であることが当たり前で、それに当てはまらないと障害者という肩書でくくられてしまう。まずは、不自由のある社会構造に目を向けるべきという考えですね。 飯島さん:簡単に言うとそういうことです。 今の社会が障害者をつくっている。 障害のない人が基準になってつくられた今の社会の中では、当然、生きづらく、希望を持って人生を楽しむことができないという人が多くいます。 でも、不自由なことを補う仕組みが整っていれば不便や辛さがなくなり、障害を感じないで暮らすことができます。そうなると「障害者」そのものが存在しなくなりますよね。 そんなふうに社会の基準を変えることで、誰もが暮らしやすいと思える社会づくりができるようになると気づきました。 前田:社会の基準を変えるというのはとても大きな目標だと思いますが、自分が経験した“不自由”をなくすためにはどうしたらいいのか…を考えると、自分ができること、何をしたらいいのかが少し見えてくるような気がします。 飯島さん:そうですよね。研修後はすごく前向きな気持ちになれて、もっとこのDETを深く知って活用し、社会を変えていくための活動を行っていこうという思いが強くなりました。 それで、年1回、DETフォーラムが主催する「ファシリテーター養成講座」を受講し、そこからさらに認定ファシリテーターになって、その後はDET群馬を3人の仲間と立ち上げて、いろんな地でDETを行っています。 前田:飯島さんは、設立当初は事務局長、2018年からは代表を務められているそうですね。 研修を受けてからは目まぐるしいほどスピーティーに活動されていますね。 飯島さん:たしかに、自分がやるべきことがはっきりと見えてきて、気が付いたらこの活動にどっぷりハマっていますね(笑) 障害とは?バリアフリーとは?DET群馬が実施する障害学習研修。 前田:地元群馬を中心にした飯島さんの活動を教えてください。 飯島さん:DET群馬の主な活動は、「障害平等研修(DET)」の実施です。群馬県内だけでなく近隣の県や企業研修などにも対応しています。 前田:DET群馬のホームページには、「障害」を個人モデルではなく「社会モデル」として考えていくワークショップ型の障害学習研修と記載されていて、すごく興味がわきました。 飯島さん:障害当事者が参加者と対話しながら一緒に答えを見つけていく新しいタイプの障害学習研修を行っています。 参加者に、社会モデルとしての考え方と視点を獲得してもらうことで、一人一人が何をすべきかを考え、行動(アクション)することへと結びつけていくための研修スタイルなんです。 前田:企業や中学、高校でも研修を行っているようですが、幅広い層を対象にされていて、飯島さんはじめDET群馬のファシリテーターは講演や研修スキルが高い方ばかりですね。 飯島さん:まったくそんなことはないですよ(笑) 私に関して言えば、実は人見知りですから。人の前に立ってモノを言うなんて、苦手で病気になるまでやったこともなかった。 今でも苦手なほうなんですよ。 前田:飯島さんが人見知り!それは衝撃的な告白(笑) 人と接するのが好きで、無理することなく出会いや繋がりをつくって楽しめる方としか思えませんでした(笑) 飯島さん:よく言われます(笑) 苦手ではあるけれど、研修を行ったり、活動を続けていくにはそんなこと言ってはいられない。 じゃあどうしているか…というと、話好きで人見知りしないもう一人の自分をつくって対応しているんです。分身がいるようなイメージで、人前で話す時は分身に入れ替わる(笑) 前田:それはいい方法ですね。人見知りでもファシリテーターになれる? 飯島さん:もちろん、大丈夫! 私でもどうにか活動していますからね。人前だと緊張してうまく話せない、自信がないという人も、社会を変えていきたいという思いがあったら、それを伝えることをあきらめてほしくないんです。 いいアドバイスになっているのかわからないけれど、気持ちさえあれば苦手でもどうにかできるってことを自分の経験から伝えたいですね。 当事者が社会を変える。地域に根付いたファシリテーターの活動。 前田:「DET群馬」を立ち上げて、自分の住んでいる地域から変えていくというのは、飯島さんにとって自然な流れだったのですか? 地域で活動を根付かせていくほうが、動きを起こしやすいのでしょうか? 飯島さん:そうですね。自分が住む地域には当然、思い入れがあるし、自分にとって身近にある課題でもあるわけなので。 前田:当事者がファシリテーターとして活動の中心になっているんですね。 飯島さん:今の社会に生きづらさ、暮らしにくさを感じている当事者しかわからない苦労や不自由さがあると思います。 それは普通に生活できている人には気づかないことです。 当事者がバリアフリーの推進者になることで、そうした不自由さに気付いてもらうことも大切な一歩だと思っています。 それと、自分も経験者ですが、障害者は就労の困難性が高く、生活のために様々なことをあきらめなければならないという現実があります。 DET群馬では、ファシリテーターという役割を担うことで、活動そのものが仕事として収入に結びついたり、また生きがいになっていく。そんな可能性の広がりにも期待できるようになればいいという思いもあります。 前田:当事者が、不自由なこと、変えるべきことを障害者と縁のなかった人たちと共に考え、少しずつ変化を起こしていく。 それが各地で実現していけば、誰もが望む住みやすい街が実現し、未来に希望を持てるようになるのでしょうね。 飯島さんから、バリアフリーには4つの壁があると教えていただきました。 心理・制度・物理・環境 どの壁もなくさなければと思うと、どこから手を付けていいのか迷い、自分の無力さを感じてモチベーションも下がってしまいそうになります。 そんな時、どうしたらいいのか…。 「自分がやりたくないって思っていることをやる。そうすると、なにかしら動きがでてくるもの」 これも、飯島さんからのアドバイス。 なるほど。やりたくないことが実はやるべきこと…なんですね。 さて、次回は、実際に飯島さんが取り組むDET群馬の活動についてもう少し詳しくお伺いしていきます。 観光地としての地域の活性化にも大きなメリットをもたらしているとても興味深いお話しです。 次の掲載もぜひご一読ください。 飯島邦敏さん Profile 38歳のときに、10万人に一人の神経難病(CIDP)を患い遠位の四肢麻痺となる。2016年にDET研修に参加。同年「DET群馬」を設立し、現在代表を務める。 ・障害平等研修フォーラム認定Aファシリテーター・DETファシリテーター養成講座 チューター・患者会 神経難病ケアネット スリーノース代表・伊勢崎市身体障害者福祉団体連合会 会長・群馬県身体障害者福祉団体連合会 理事・群馬県観光審議会 副会長・特定非営利活動法人 日本福祉教育研究所 副理事・群馬県せきずい損傷者協会 役員・東京ダイバーシティーライオンズクラブ会員・伊勢崎市障害者差別解消支援地域協議会 副会長・伊勢崎市防災会議委員・伊勢崎市人権教育、啓発の推進に関する伊勢崎市基本計画推進協議会委員・伊勢崎市障害者相談員・伊勢崎市障害者計画策定委員・伊勢崎市社会福祉協議会評議員・群馬県特別支援教育推進計画検討委員・福祉用具専門相談員/福祉住環境コーディネーター2級 ●DET群馬 https://detgunma.wixsite.com/gunma ★Unique/Writing Maeda Rie

インクルーシブな社会をめざし地域に根差して活動する、DET群馬 代表 飯島邦敏さんinterview-1障害平等研修(DET)を原点に、住みやすい町づくりを! 最近、インクルーシブという言葉を頻繁に目にし、聞くようになりました。情報は溢れるほど豊富にあり、様々な考えや取り組みが行われていることを知ることができます。 その一方で、自分には何ができるのか、何をしたらいいのかと、「多様性が当たり前の社会づくり」という壮大なテーマに対し、迷走する人も多いのではないでしょうか? インクルーシブ社会の実現をめざすDET (Disability Equality Training・障害平等研修)群馬代表の飯島邦敏さんに、ご自身が目指す社会に向けた活動について、たくさんのことをお伺いしました。 障害は社会がつくったもの。基準を変えていくことで、バリアはなくなる! 前田:最近、インクルーシブな社会(多様性を認め合う社会)に向かっているんだな…と感じることがありますが、飯島さんが病気を発症し、車いすユーザーになった10年以上前に比べると、障害者を取り巻く環境は徐々に変わってきていますよね。飯島さん:私もそう感じています。地域にもよりますが、当時はまだバリアフリー化が新しい感じでしたから。私の病気は、10万人に一人という難病です。そのため、病気に関する情報は少ないし、今のようなオンラインで交流する手段もなく同病者と会うこともがんばらないと実現できない。すごく孤独で不自由なことばかりでしたね。 とくに外出時、トイレや道の段差、階段とか、車いす生活になってこんなにも不便なことが多いということに気付きました。 トイレ探しは車いすユーザーにとって、大きな不安材料になるんです。私もそれがストレスで、だんだんと外に出ることをしなくなっていた時期もありましたから。 前田:病気になっていろんな変化を受け入れることができなくて、なんとなく引け目を感じているという人、少なくないですよね。人に迷惑をかけたくない、足手まといと思われたくない、誰だってそう思いますから。 飯島さん:でも、このままではダメだと思って患者会を立ち上げたりしながら、少しずつ活動を始めたんです。 ただ、自分が暮らしにくいと思う経験をたくさんしているのに、それをどうやって変えていったらいいのか、どう行動していいのかがつかめず、前に進んでいるようで進んでいない。 何か足りないな…と感じていました。 前田:そんなときに、人生を変える研修に出会ったんですね。 飯島さん:その当時、DETフォーラム(※)の講師による障害平等研修が伊勢崎市内で行われたんです。その研修に参加して、まるで雷に打たれたようにすごい衝撃を受けました。それまでモヤモヤとしたことがクリアになって、いろんな迷いが吹っ飛んだんです。 (※)特定非営利活動法人障害平等研修フォーラムdetforum.org)https://detforum.org/ 前田:どんな内容がそんなにも衝撃的だったのでしょう? 飯島さん:DETの受け止め方は人それぞれだと思います。私の場合は、障害者がいるからいろいろな社会問題があるのではなく、誰もが過ごしやすいと思えないこの社会事態に問題がある。そんなふうに、自分が思っていたこととまったく違う考え方があることに気付いて、障害とはなにか? 障害とはどこにある? 障害のある社会とは?といったことを深く考えることができました。 前田:確かに、地下を開発して階段だらけになった街の構造や、障害者とクラス分けされる教育システム…今の社会は普通であることが当たり前で、それに当てはまらないと障害者という肩書でくくられてしまう。まずは、不自由のある社会構造に目を向けるべきという考えですね。 飯島さん:簡単に言うとそういうことです。 今の社会が障害者をつくっている。 障害のない人が基準になってつくられた今の社会の中では、当然、生きづらく、希望を持って人生を楽しむことができないという人が多くいます。 でも、不自由なことを補う仕組みが整っていれば不便や辛さがなくなり、障害を感じないで暮らすことができます。そうなると「障害者」そのものが存在しなくなりますよね。 そんなふうに社会の基準を変えることで、誰もが暮らしやすいと思える社会づくりができるようになると気づきました。 前田:社会の基準を変えるというのはとても大きな目標だと思いますが、自分が経験した“不自由”をなくすためにはどうしたらいいのか…を考えると、自分ができること、何をしたらいいのかが少し見えてくるような気がします。 飯島さん:そうですよね。研修後はすごく前向きな気持ちになれて、もっとこのDETを深く知って活用し、社会を変えていくための活動を行っていこうという思いが強くなりました。 それで、年1回、DETフォーラムが主催する「ファシリテーター養成講座」を受講し、そこからさらに認定ファシリテーターになって、その後はDET群馬を3人の仲間と立ち上げて、いろんな地でDETを行っています。 前田:飯島さんは、設立当初は事務局長、2018年からは代表を務められているそうですね。 研修を受けてからは目まぐるしいほどスピーティーに活動されていますね。 飯島さん:たしかに、自分がやるべきことがはっきりと見えてきて、気が付いたらこの活動にどっぷりハマっていますね(笑) 障害とは?バリアフリーとは?DET群馬が実施する障害学習研修。 前田:地元群馬を中心にした飯島さんの活動を教えてください。 飯島さん:DET群馬の主な活動は、「障害平等研修(DET)」の実施です。群馬県内だけでなく近隣の県や企業研修などにも対応しています。 前田:DET群馬のホームページには、「障害」を個人モデルではなく「社会モデル」として考えていくワークショップ型の障害学習研修と記載されていて、すごく興味がわきました。 飯島さん:障害当事者が参加者と対話しながら一緒に答えを見つけていく新しいタイプの障害学習研修を行っています。 参加者に、社会モデルとしての考え方と視点を獲得してもらうことで、一人一人が何をすべきかを考え、行動(アクション)することへと結びつけていくための研修スタイルなんです。 前田:企業や中学、高校でも研修を行っているようですが、幅広い層を対象にされていて、飯島さんはじめDET群馬のファシリテーターは講演や研修スキルが高い方ばかりですね。 飯島さん:まったくそんなことはないですよ(笑) 私に関して言えば、実は人見知りですから。人の前に立ってモノを言うなんて、苦手で病気になるまでやったこともなかった。 今でも苦手なほうなんですよ。 前田:飯島さんが人見知り!それは衝撃的な告白(笑) 人と接するのが好きで、無理することなく出会いや繋がりをつくって楽しめる方としか思えませんでした(笑) 飯島さん:よく言われます(笑) 苦手ではあるけれど、研修を行ったり、活動を続けていくにはそんなこと言ってはいられない。 じゃあどうしているか…というと、話好きで人見知りしないもう一人の自分をつくって対応しているんです。分身がいるようなイメージで、人前で話す時は分身に入れ替わる(笑) 前田:それはいい方法ですね。人見知りでもファシリテーターになれる? 飯島さん:もちろん、大丈夫! 私でもどうにか活動していますからね。人前だと緊張してうまく話せない、自信がないという人も、社会を変えていきたいという思いがあったら、それを伝えることをあきらめてほしくないんです。 いいアドバイスになっているのかわからないけれど、気持ちさえあれば苦手でもどうにかできるってことを自分の経験から伝えたいですね。 当事者が社会を変える。地域に根付いたファシリテーターの活動。 前田:「DET群馬」を立ち上げて、自分の住んでいる地域から変えていくというのは、飯島さんにとって自然な流れだったのですか? 地域で活動を根付かせていくほうが、動きを起こしやすいのでしょうか? 飯島さん:そうですね。自分が住む地域には当然、思い入れがあるし、自分にとって身近にある課題でもあるわけなので。 前田:当事者がファシリテーターとして活動の中心になっているんですね。 飯島さん:今の社会に生きづらさ、暮らしにくさを感じている当事者しかわからない苦労や不自由さがあると思います。 それは普通に生活できている人には気づかないことです。 当事者がバリアフリーの推進者になることで、そうした不自由さに気付いてもらうことも大切な一歩だと思っています。 それと、自分も経験者ですが、障害者は就労の困難性が高く、生活のために様々なことをあきらめなければならないという現実があります。 DET群馬では、ファシリテーターという役割を担うことで、活動そのものが仕事として収入に結びついたり、また生きがいになっていく。そんな可能性の広がりにも期待できるようになればいいという思いもあります。 前田:当事者が、不自由なこと、変えるべきことを障害者と縁のなかった人たちと共に考え、少しずつ変化を起こしていく。 それが各地で実現していけば、誰もが望む住みやすい街が実現し、未来に希望を持てるようになるのでしょうね。 飯島さんから、バリアフリーには4つの壁があると教えていただきました。 心理・制度・物理・環境 どの壁もなくさなければと思うと、どこから手を付けていいのか迷い、自分の無力さを感じてモチベーションも下がってしまいそうになります。 そんな時、どうしたらいいのか…。 「自分がやりたくないって思っていることをやる。そうすると、なにかしら動きがでてくるもの」 これも、飯島さんからのアドバイス。 なるほど。やりたくないことが実はやるべきこと…なんですね。 さて、次回は、実際に飯島さんが取り組むDET群馬の活動についてもう少し詳しくお伺いしていきます。 観光地としての地域の活性化にも大きなメリットをもたらしているとても興味深いお話しです。 次の掲載もぜひご一読ください。 飯島邦敏さん Profile 38歳のときに、10万人に一人の神経難病(CIDP)を患い遠位の四肢麻痺となる。2016年にDET研修に参加。同年「DET群馬」を設立し、現在代表を務める。 ・障害平等研修フォーラム認定Aファシリテーター・DETファシリテーター養成講座 チューター・患者会 神経難病ケアネット スリーノース代表・伊勢崎市身体障害者福祉団体連合会 会長・群馬県身体障害者福祉団体連合会 理事・群馬県観光審議会 副会長・特定非営利活動法人 日本福祉教育研究所 副理事・群馬県せきずい損傷者協会 役員・東京ダイバーシティーライオンズクラブ会員・伊勢崎市障害者差別解消支援地域協議会 副会長・伊勢崎市防災会議委員・伊勢崎市人権教育、啓発の推進に関する伊勢崎市基本計画推進協議会委員・伊勢崎市障害者相談員・伊勢崎市障害者計画策定委員・伊勢崎市社会福祉協議会評議員・群馬県特別支援教育推進計画検討委員・福祉用具専門相談員/福祉住環境コーディネーター2級 ●DET群馬 https://detgunma.wixsite.com/gunma ★Unique/Writing Maeda Rie