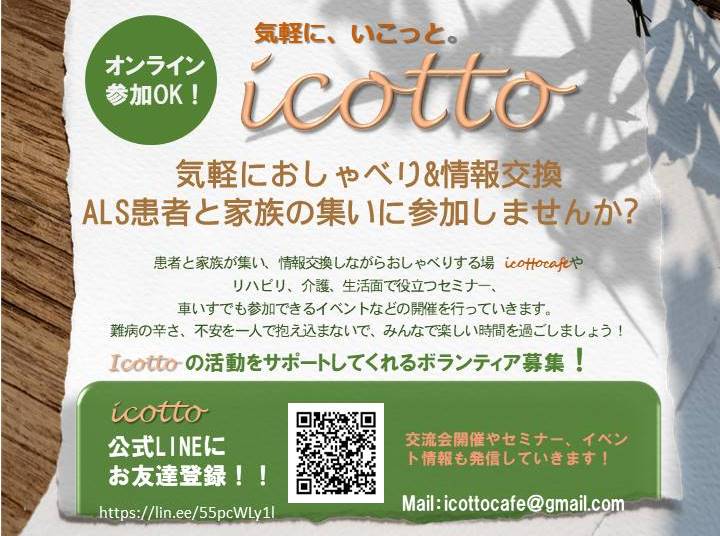

難病患者のコミュニケーションをサポートし、難病の啓発と生活の質の向上を目指した活動を行なっている民間の団体「icotto」をご紹介します。

現在、指定難病に入る疾患は330以上もあります。治療法がなく、体調維持が最善という状況の中、難病の患者さんは、病気の進行や不自由な環境と闘いながら日々を送っています。

病気になると、外出するのが困難になる方が多くいます。コロナ禍により、介護する家族も同様で、他人とのコミュニケーションをとる機会が減って孤独を感じる人も少なくありません。

icottoでは、疾患に関係なく、患者や家族、さらに医療、介護、セラピストなど患者をサポートする側の人も参加できる交流会を開き、情報交換を行っています。

「icottoの名前は「気軽にいこっと」というイメージでつけました。誰もが気軽に参加して質問をしたり、また答えたり。たわいもないおしゃべりに花を咲かせてもらいたいという思いが込められています。

闘病を続けていると、一人だと考えすぎてしまい、絶望と孤独しか見えなくなってしまうことがあります。人とコミュニケーションをとることで、気持ちが明るくなるし、元気になれる。

新しい出会いや繋がりができるなど、喜びや楽しみも生まれます。

それに、実体験をもとにしたナマ情報が得られる場も必要だと思ったんです」

icotto主催:前田理恵/丸山明子

icottoの公式LINEに登録すると、交流会やグループチャットに参加することができます。

現在、全国各地、220名近い登録者があり、大所帯となったicotto。登録されている人は患者だけでなく、ご家族や患者さんをサポートする方、ヘルパーさん、看護やリハビリ職の方など、さまざまです。

患者に関わる全ての人に、知ってほしい、気付いてほしい。

そんな思いを込めて、患者だけでない交流の場づくりを行う活動を続けています。

ちょっと覗いてみようかな。そんな気持ちでicottoに立ち寄ってみてください。

| 団体名 | icotto(イコット) |

| 登録者数 | 220名※2023年現在 |

| 登録料 | 無料 |

| 登録方法 | 公式LINEにご登録ください https://lin.ee/55pcWLy1l  |

| 登録対象者 | 難病患者(確定診断のみ)、難病患者ご家族、介護、医療、 福祉に携わる方、難病支援(ボランティア)に関心のある方。 |

| 対象地域 | 全国 |

| 主な活動 | ・交流会開催 ※現在オンラインのみ ・LINEによるオープンチャット常設 ・難病 ・介護 ・リハビリに関する情報提供 ※icottoは個人的なお付き合いを目的とした集まりではありません。個人情報を公にしたり、特定の方へのアプローチはご遠慮ください。 |

| 主催者 | 前田理恵・丸山明子 |

| 当い合わせ | icottocafe@gmail.com |